前の10件 | -

さあ皆さん、ヤーコンの栽培を始めましょう [ヤーコンを栽培しよう!]

“ヤーコンおやじのブログ”へようこそ

(2016年2月9日改定、以降毎年微修正。最終修正2023年3月21日)

このブログのファーストページにつき、栽培開始時期の5月まではトップに出るよう、投稿日付を最新のものに頻繁に更新します。

さあ皆さん、ヤーコンの栽培を始めましょう

ヤーコンにぞっこん惚れ込んでいる小生です。

そんなことからヤーコン専門のブログを立ててし

まいました。

うちでの栽培は約100平方メートル。

(ただし、近年順次縮小し、2019年からは約70平方メートル)

晩秋には人の背丈ほどに生長します。

収穫した芋は家族では食べ切れませんから、多く

を当店(薬屋)のお客様に差し上げています。

ヤーコン芋は、オリゴ糖がたっぷりで整腸作用が

抜群ですし、葉っぱは高血糖改善に高い効果がある、すぐれものの健康野菜です。

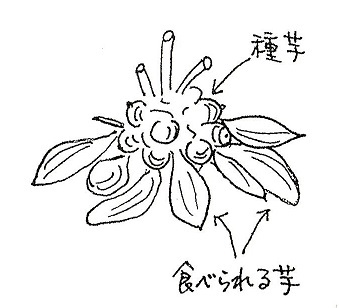

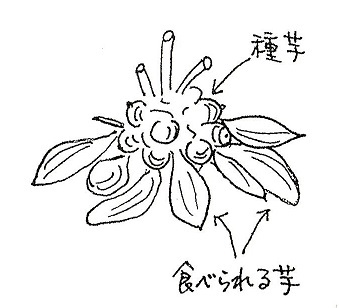

(写真は2013年11月24日にうちの畑で土を

退けて撮影)

(品種は「アンデスの雪」で芋の表皮は薄茶色)

農地がある方、農地を借りられる方には、ぜひ栽培してほしいです。

ヤーコンの苗づくりは3月下旬から。温暖地ではゴールデンウイーク以降に、遅くとも5月末には畑に定植します。収穫は霜が降りる頃から。

今年初めてヤーコンの栽培に挑戦なさる方や、毎年イマイチのヤーコン芋しか採れないと不満をお持ちの方など、このブログを参考にして、より美味しいヤーコン芋をよりたくさん収穫なさってください。

ヤーコンを栽培するに当って、まず考えねばならないのは「品種選び」です。

次の事項を参考になさってください。

<ずっと前から栽培している方>

芋の表面がゴツゴツしていて、ひび割れができるものが多いのではないでしょうか。これは、在来種(ペルーA群)です。

在来種もいろいろあるようですが、肉質や糖度はたいてい次のようです。

肉質は淡オレンジ色

収穫後にオリゴ糖がだんだん分解してきて、甘味が増す

ゴツゴツ感やひび割れが気にならず、この甘味がいいと思われる方は、これの栽培をお続けください。不満がある方は、下記の新品種に挑戦なさってください。

<最近栽培を始められた方>

品種を知って買われた方は、ご自分の栽培品種をご存知ですが、ホームセンターなどで苗を買われた方は品種名をご存じない方が多いです。

値段が高い苗(300円前後)は新品種名の札が付いており、安い苗(100円強)で品種名の札が付いてないものは、在来種(ペルーA群)のことが多そうです。

あなたが栽培されている品種は何でしょうか。知っておかれると良いです。

在来種は先に説明しましたが、新品種であれば次のような特徴があります。

[ 2006年頃から苗が出回った新品種3種類 ]

アンデスの雪 表面のゴツゴツ感が少なく、芋のひび割れが少ない

肉質は白色で、甘味が少なく淡白な味

保存しておいてもオリゴ糖の分解は少なく、甘味は増さない

保存性は「アンデスの乙女」より良い

サラダオトメ 表面のゴツゴツ感が少なく、芋のひび割れが少ない

肉質は黄白色で、甘味が少なく淡白な味

保存しておいてもオリゴ糖の分解は少なく、甘味は増さない

サラダオカメ 表面がゴツゴツしていて外観が悪い

肉質はオレンジ色で、最初から甘味がけっこうある

でも、オリゴ糖の含有量は他の新品種と同程度ある

[ 2014年頃から苗が出回った新品種 ]

アンデスの乙女 表面のゴツゴツ感が少なく、芋のひび割れが少ない

肉質は黄白色で、甘味が少なく淡白な味

(「アンデスの雪」より若干甘味がある)

芋の表皮の色は、他の新品種とは違って赤紫色

(ただし、数日すると酸化して黒っぽくなります。)

保存しておいてもオリゴ糖の分解は少なく、甘味は増さない

保存性は「アンデスの雪」より悪い

(水分が抜けて、中身がレンコン様の巣が入るようになる)

(2015年11月22日に収穫後水洗いした姿)

(上:アンデスの雪。下:アンデスの乙女)

(2015年は豊作で、手にしているのはアンデスの乙女。一番大きそうな10個を計量したら1個平均700gありました。)

上記及び次の段落を参考にして幾品種か栽培され、味の好みを考慮に入れながら、地域や土壌に合ったものを見つけ出してください。

ちなみに、小生が栽培しているのは「アンデスの雪」と「アンデスの乙女」が大半で、在来種(ペルーA群)をです。

全国的にまだまだ在来種が多いようですが、「アンデスの雪」が主流を占めつつあるようで、2番目がサラダオトメのようです。「アンデスの乙女」は未知数。

<ヤーコン栽培の適地は、夏に涼しい所>

アンデス高地の原産で、平地で栽培されるようになって日が浅く、品種改良もまだ違う気候への適応までは行っていません。

よって、中山間地、東北、北海道が栽培適地となります。

当地岐阜(濃尾平野の奥:海抜10m)は、真夏の猛暑にさらされ、連日35度を超す猛暑日が何日も続くことがあり、気候の上では最も条件が悪い所です。

それでも、ヤーコンが猛暑でダメージを受けないよう、あれこれ工夫し、近年、最適地の少なくとも5割の収量を上げられる(100㎡で300kg)ことが多いです。

ところで、ヤーコンは品種改良されたとはいえ、まだまだ原種のたくましさを持っており、生育環境を自ら学習し、2、3年経てばはっきりと環境適応してくれます。

小生の工夫より、こちらの方が大きいと思われ、新規に栽培に取り組まれた方で初年度の収量が少なくてもあきらめず、2年3年と栽培を繰り返されれば、自ずと収量が上がってきますので、ご期待ください。ただし、初栽培は、初年度に大収穫ということもありますし、天候にも大きく左右されるのは、野菜全般に言えることです。

参考までに、小生がこれまでに栽培した品種について記しておきます。

本格的に栽培を始めたのが2000年で在来種の「ペルーA群」です。密植したがために、夏の終わりにアブラムシが大発生して収量が落ちたり、秋に畝の湿り気が多すぎて種芋部が大きくなり食用部の成育が落ちたりしました。

2005年には、懇意にしていただいているヤーコン博士:渡辺最昭さんから新品種「アンデスの雪」の種芋を分けていただき、試験栽培しました。この年は、けっこうな猛暑になったにもかかわらず、予想外に収量が多かったです。翌年には「ペルーA群」との栽培比較を行い、収量、品質とも圧倒的に「アンデスの雪」が良かったですから、2007年からは栽培品種を「アンデスの雪」を主力に切り替えました。

2006年に別の新品種「サラダオトメ」の苗を10株ほど購入して栽培したところ、湿り気が多い土壌と猛暑の連続というダブルの悪環境にさらされ、真夏に根腐れしたようで、全部枯れてしまって、種芋も取れず、栽培をあきらめました。

2013年には、「アンデスの雪」の芋に表皮がゴリゴリしたもの(果肉に繊維質が多い)が目立ってきたので、更新を図ろうと考えて種芋を購入し栽培したところ、今まで栽培していた「アンデスの雪」の半分の収穫しか上がらず、粗悪な芋も目立ちました。これもきっと暑さのせいしょう。

また、同年、「アンデスの乙女」の苗を4株購入したのですが、1株は枯れ、残り3株も息絶え絶えで、やっと生き残っただけで、食用部の収量はごくわずかでした。でも、種芋部はまずまず成育してくれ、翌年の試験栽培に十分足りました。

2014年以降、「アンデスの雪」「アンデスの乙女」「在来種」の比較試験栽培を行っていますが、一長一短があって、2つの新品種を半々、在来種を少々で栽培しています。

なお、だんだん「アンデスの雪」の芋に表皮がゴリゴリしたものが目立ってきたので、再び更新を図ろうと考えて2017年春に種芋を購入し、従前・更新、半々で栽培するも、収獲してみたところ従前・更新に差がなく、がっかりしているところです。でも、やはり、これは夏の猛暑ダメージの影響が大きいと思われ、さほど猛暑にならなかった年は良品が多くなる傾向にあります。

<苗の育て方、栽培法、保存法など>

ヤーコン栽培の方法は、一言で言えば里芋とほぼ同じで、簡単なものです。

その概要は次のページに記しています。

(クリック)→ ヤーコン栽培年間スケジュール(新版)

詳細は、左サイドバーの各カテゴリーをクリックしてご覧になってください。

そして、高収量をあげるには、第一に牛糞堆肥を十分に入れ込むことで、この方法ならずっと連作しても収量は落ちませんし、多く入れ込めば、それだけ多く収量が上がるようです。なお、逆に無肥料栽培にしたらどうなるか、2018年から全面的に実験を開始することにしています。

ところで、当地は前述しましたように濃尾平野の奥で、夏の猛暑にさらされる最悪の環境ですから、栽培適地の中山間地や寒冷地の方にはあまり参考にならないと思いますが、ご勘弁ください。

それでは、みなさんヤーコン栽培に頑張ってください。

<ヤーコンの普及活動>

ヤーコンの普及に力を入れている小生です。作付け可能限度(約100平方メートル)いっぱいヤーコンを栽培し、2015年から3年間、遠方の方には「アンデスの雪」または「アンデスの乙女」の種芋を無償で送らせていただいていたのですが、その後2年間は猛暑による凶作などがあって、それができませんでした。

そして、2019年からは、寄る年波に勝てず、畑全体の規模縮小をせざるをえなくなり、ヤーコン栽培も3割減の栽培に縮小することとしました。

よって、遠方の方への種芋送付が不可能となり、申し訳なく思っております。

ただし、苗づくりのほうは、当面、必要量の10倍程度はできそうですので、取りに来ていただける方には、ポット苗を無償で差し上げられます。ただし、2022年からは種苗法の規制がかかり、登録品種は無償であっても譲渡できなくなりました。

(2023年4月29日撮影)

お渡しできるのは次の期間です。

<2024年の場合>

4月23日(火)~5月3日(金)<土・日・月曜日は除きます(当店定休日)>

当方の所在地は、当店のホームページをご覧になってください。

https://ph-miyake.jimdofree.com/店舗紹介/

お渡しできる数量は、お一人10ポット程度までとさせていただきますが、あらかじめメールかお電話していただければ、数量増の相談に応じます。

メール ph-miyake@asahi.email.ne.jp

電 話 058-246-7970

( 電話は、火曜日~金曜日、9時半~18時に掛けていただけると有り難いです。)

なお、組織的に栽培に取り組もうとお考えのグループの方々には、種芋なりポット苗を可能な限りお渡しし、うちの畑を見ていただくなど、いろいろお世話させていただく所存ですので、いつでもけっこうですから、遠慮なくご相談ください。

岐阜県羽島郡岐南町三宅5-39 三宅和豊(薬屋経営「三宅薬品」)

メール ph-miyake@asahi.email.ne.jp

電 話 058-246-7970

(2016年2月9日改定、以降毎年微修正。最終修正2023年3月21日)

このブログのファーストページにつき、栽培開始時期の5月まではトップに出るよう、投稿日付を最新のものに頻繁に更新します。

さあ皆さん、ヤーコンの栽培を始めましょう

ヤーコンにぞっこん惚れ込んでいる小生です。

そんなことからヤーコン専門のブログを立ててし

まいました。

うちでの栽培は約100平方メートル。

(ただし、近年順次縮小し、2019年からは約70平方メートル)

晩秋には人の背丈ほどに生長します。

収穫した芋は家族では食べ切れませんから、多く

を当店(薬屋)のお客様に差し上げています。

ヤーコン芋は、オリゴ糖がたっぷりで整腸作用が

抜群ですし、葉っぱは高血糖改善に高い効果がある、すぐれものの健康野菜です。

(写真は2013年11月24日にうちの畑で土を

退けて撮影)

(品種は「アンデスの雪」で芋の表皮は薄茶色)

農地がある方、農地を借りられる方には、ぜひ栽培してほしいです。

ヤーコンの苗づくりは3月下旬から。温暖地ではゴールデンウイーク以降に、遅くとも5月末には畑に定植します。収穫は霜が降りる頃から。

今年初めてヤーコンの栽培に挑戦なさる方や、毎年イマイチのヤーコン芋しか採れないと不満をお持ちの方など、このブログを参考にして、より美味しいヤーコン芋をよりたくさん収穫なさってください。

ヤーコンを栽培するに当って、まず考えねばならないのは「品種選び」です。

次の事項を参考になさってください。

<ずっと前から栽培している方>

芋の表面がゴツゴツしていて、ひび割れができるものが多いのではないでしょうか。これは、在来種(ペルーA群)です。

在来種もいろいろあるようですが、肉質や糖度はたいてい次のようです。

肉質は淡オレンジ色

収穫後にオリゴ糖がだんだん分解してきて、甘味が増す

ゴツゴツ感やひび割れが気にならず、この甘味がいいと思われる方は、これの栽培をお続けください。不満がある方は、下記の新品種に挑戦なさってください。

<最近栽培を始められた方>

品種を知って買われた方は、ご自分の栽培品種をご存知ですが、ホームセンターなどで苗を買われた方は品種名をご存じない方が多いです。

値段が高い苗(300円前後)は新品種名の札が付いており、安い苗(100円強)で品種名の札が付いてないものは、在来種(ペルーA群)のことが多そうです。

あなたが栽培されている品種は何でしょうか。知っておかれると良いです。

在来種は先に説明しましたが、新品種であれば次のような特徴があります。

[ 2006年頃から苗が出回った新品種3種類 ]

アンデスの雪 表面のゴツゴツ感が少なく、芋のひび割れが少ない

肉質は白色で、甘味が少なく淡白な味

保存しておいてもオリゴ糖の分解は少なく、甘味は増さない

保存性は「アンデスの乙女」より良い

サラダオトメ 表面のゴツゴツ感が少なく、芋のひび割れが少ない

肉質は黄白色で、甘味が少なく淡白な味

保存しておいてもオリゴ糖の分解は少なく、甘味は増さない

サラダオカメ 表面がゴツゴツしていて外観が悪い

肉質はオレンジ色で、最初から甘味がけっこうある

でも、オリゴ糖の含有量は他の新品種と同程度ある

[ 2014年頃から苗が出回った新品種 ]

アンデスの乙女 表面のゴツゴツ感が少なく、芋のひび割れが少ない

肉質は黄白色で、甘味が少なく淡白な味

(「アンデスの雪」より若干甘味がある)

芋の表皮の色は、他の新品種とは違って赤紫色

(ただし、数日すると酸化して黒っぽくなります。)

保存しておいてもオリゴ糖の分解は少なく、甘味は増さない

保存性は「アンデスの雪」より悪い

(水分が抜けて、中身がレンコン様の巣が入るようになる)

(2015年11月22日に収穫後水洗いした姿)

(上:アンデスの雪。下:アンデスの乙女)

(2015年は豊作で、手にしているのはアンデスの乙女。一番大きそうな10個を計量したら1個平均700gありました。)

上記及び次の段落を参考にして幾品種か栽培され、味の好みを考慮に入れながら、地域や土壌に合ったものを見つけ出してください。

ちなみに、小生が栽培しているのは「アンデスの雪」と「アンデスの乙女」が大半で、在来種(ペルーA群)をです。

全国的にまだまだ在来種が多いようですが、「アンデスの雪」が主流を占めつつあるようで、2番目がサラダオトメのようです。「アンデスの乙女」は未知数。

<ヤーコン栽培の適地は、夏に涼しい所>

アンデス高地の原産で、平地で栽培されるようになって日が浅く、品種改良もまだ違う気候への適応までは行っていません。

よって、中山間地、東北、北海道が栽培適地となります。

当地岐阜(濃尾平野の奥:海抜10m)は、真夏の猛暑にさらされ、連日35度を超す猛暑日が何日も続くことがあり、気候の上では最も条件が悪い所です。

それでも、ヤーコンが猛暑でダメージを受けないよう、あれこれ工夫し、近年、最適地の少なくとも5割の収量を上げられる(100㎡で300kg)ことが多いです。

ところで、ヤーコンは品種改良されたとはいえ、まだまだ原種のたくましさを持っており、生育環境を自ら学習し、2、3年経てばはっきりと環境適応してくれます。

小生の工夫より、こちらの方が大きいと思われ、新規に栽培に取り組まれた方で初年度の収量が少なくてもあきらめず、2年3年と栽培を繰り返されれば、自ずと収量が上がってきますので、ご期待ください。ただし、初栽培は、初年度に大収穫ということもありますし、天候にも大きく左右されるのは、野菜全般に言えることです。

参考までに、小生がこれまでに栽培した品種について記しておきます。

本格的に栽培を始めたのが2000年で在来種の「ペルーA群」です。密植したがために、夏の終わりにアブラムシが大発生して収量が落ちたり、秋に畝の湿り気が多すぎて種芋部が大きくなり食用部の成育が落ちたりしました。

2005年には、懇意にしていただいているヤーコン博士:渡辺最昭さんから新品種「アンデスの雪」の種芋を分けていただき、試験栽培しました。この年は、けっこうな猛暑になったにもかかわらず、予想外に収量が多かったです。翌年には「ペルーA群」との栽培比較を行い、収量、品質とも圧倒的に「アンデスの雪」が良かったですから、2007年からは栽培品種を「アンデスの雪」を主力に切り替えました。

2006年に別の新品種「サラダオトメ」の苗を10株ほど購入して栽培したところ、湿り気が多い土壌と猛暑の連続というダブルの悪環境にさらされ、真夏に根腐れしたようで、全部枯れてしまって、種芋も取れず、栽培をあきらめました。

2013年には、「アンデスの雪」の芋に表皮がゴリゴリしたもの(果肉に繊維質が多い)が目立ってきたので、更新を図ろうと考えて種芋を購入し栽培したところ、今まで栽培していた「アンデスの雪」の半分の収穫しか上がらず、粗悪な芋も目立ちました。これもきっと暑さのせいしょう。

また、同年、「アンデスの乙女」の苗を4株購入したのですが、1株は枯れ、残り3株も息絶え絶えで、やっと生き残っただけで、食用部の収量はごくわずかでした。でも、種芋部はまずまず成育してくれ、翌年の試験栽培に十分足りました。

2014年以降、「アンデスの雪」「アンデスの乙女」「在来種」の比較試験栽培を行っていますが、一長一短があって、2つの新品種を半々、在来種を少々で栽培しています。

なお、だんだん「アンデスの雪」の芋に表皮がゴリゴリしたものが目立ってきたので、再び更新を図ろうと考えて2017年春に種芋を購入し、従前・更新、半々で栽培するも、収獲してみたところ従前・更新に差がなく、がっかりしているところです。でも、やはり、これは夏の猛暑ダメージの影響が大きいと思われ、さほど猛暑にならなかった年は良品が多くなる傾向にあります。

<苗の育て方、栽培法、保存法など>

ヤーコン栽培の方法は、一言で言えば里芋とほぼ同じで、簡単なものです。

その概要は次のページに記しています。

(クリック)→ ヤーコン栽培年間スケジュール(新版)

詳細は、左サイドバーの各カテゴリーをクリックしてご覧になってください。

そして、高収量をあげるには、第一に牛糞堆肥を十分に入れ込むことで、この方法ならずっと連作しても収量は落ちませんし、多く入れ込めば、それだけ多く収量が上がるようです。なお、逆に無肥料栽培にしたらどうなるか、2018年から全面的に実験を開始することにしています。

ところで、当地は前述しましたように濃尾平野の奥で、夏の猛暑にさらされる最悪の環境ですから、栽培適地の中山間地や寒冷地の方にはあまり参考にならないと思いますが、ご勘弁ください。

それでは、みなさんヤーコン栽培に頑張ってください。

<ヤーコンの普及活動>

ヤーコンの普及に力を入れている小生です。作付け可能限度(約100平方メートル)いっぱいヤーコンを栽培し、2015年から3年間、遠方の方には「アンデスの雪」または「アンデスの乙女」の種芋を無償で送らせていただいていたのですが、その後2年間は猛暑による凶作などがあって、それができませんでした。

そして、2019年からは、寄る年波に勝てず、畑全体の規模縮小をせざるをえなくなり、ヤーコン栽培も3割減の栽培に縮小することとしました。

よって、遠方の方への種芋送付が不可能となり、申し訳なく思っております。

ただし、苗づくりのほうは、当面、必要量の10倍程度はできそうですので、取りに来ていただける方には、ポット苗を無償で差し上げられます。ただし、2022年からは種苗法の規制がかかり、登録品種は無償であっても譲渡できなくなりました。

(2023年4月29日撮影)

お渡しできるのは次の期間です。

<2024年の場合>

4月23日(火)~5月3日(金)<土・日・月曜日は除きます(当店定休日)>

当方の所在地は、当店のホームページをご覧になってください。

https://ph-miyake.jimdofree.com/店舗紹介/

お渡しできる数量は、お一人10ポット程度までとさせていただきますが、あらかじめメールかお電話していただければ、数量増の相談に応じます。

メール ph-miyake@asahi.email.ne.jp

電 話 058-246-7970

( 電話は、火曜日~金曜日、9時半~18時に掛けていただけると有り難いです。)

なお、組織的に栽培に取り組もうとお考えのグループの方々には、種芋なりポット苗を可能な限りお渡しし、うちの畑を見ていただくなど、いろいろお世話させていただく所存ですので、いつでもけっこうですから、遠慮なくご相談ください。

岐阜県羽島郡岐南町三宅5-39 三宅和豊(薬屋経営「三宅薬品」)

メール ph-miyake@asahi.email.ne.jp

電 話 058-246-7970

2024年産ヤーコンの苗作り [ヤーコンの苗作り]

毎年の繰り返しになるが、1000個規模(近年だんだん減らし、数百個ほど)でヤーコンの苗作りをするので、作業工程も3回になり、第2回目の作業以外は、ほぼ一日仕事(規模縮小で半日仕事)になる。

第1回は3月中下旬に、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋(上部の根塊)を掘り出し、これを切り分け、種芋とする。なお、切り口には腐敗防止と肥料効果を期待して草木灰を付ける(近年、草木灰が作れなくなったので省略)。

第2回目の作業は、2、3日陰干ししておいた種芋の苗床への埋め込み。

第3回目の作業は、4月中旬に発芽したヤーコンをポット苗にする。

なお、例年のことですが、次のとおり<苗の無償進呈>を予定しています。

<2024年>

期間:4月23日(火)~5月3日(金)<土・日・月曜日は除きます(当店定休日)>

当方の所在地は、当店のホームページをご覧になってください。

https://ph-miyake.jimdofree.com/店舗紹介/

お渡しできる数量は、お一人10ポット程度までとさせていただきますが、あらかじめメールかお電話していただければ、数量増の相談に応じます。

メール ph-miyake@asahi.email.ne.jp

電 話 058-246-7970

( 電話は、火曜~金曜日、9時半~18時に掛けていただけると有り難いです。)

(下の写真は2023年ゴールデンウイークのもの)

<2024年産ヤーコンの苗作り>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

3.16今日、4~5畝目を最終収穫するとともに、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋(11月末から毎月掘った都度、土中保存)を掘り出し。種芋の塊は納屋へ収納。

3.20本日、種芋の切り分け作業。なお、切り口に草木灰をつけるといいのだが、草木灰が手に入らなくなったので、これは省略。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベスト。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がする。「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込め、あまり大きいと種芋ばかり生育する傾向があるから、10g程度にしている。

切り分け作業は3時間弱を要した。できた種芋はムシロに広げ、母屋へ収納し、日陰干し。(例年、納屋へ収納しているが、明日と明後日は強烈な冷え込みが予想されるので、凍み防止のため母屋とした。)

全部の種芋を切り分けたが、できた種芋の数は数えなかったものの、昨年より少なく、アンデスの雪は400個、アンデスの乙女は200個程度ではなかろうか。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

3.22明日からずっと雨につき、母屋に収納して日陰干ししておいた種芋の切口がまだ十分には乾いていないが、育苗床に埋め込むことにした。

ネギの収穫跡を部分的にきれいに均し、むしろの幅と同じ幅で台形にする。

去年とは違うやり方(より簡単)とし、種芋をびっしり並べ、テボで周りの土をほぐし取り、ざっと土を2cmほど被せる。むしろ1枚弱で収まった。

明日から連日雨模様につき、種芋の腐り防止のため、苗床にむしろを乗せ、その上のビニールシートを被せ、周りを石で押さえておいた。

雨が上がり次第、むしろもビニールシートも外す予定。かなり暑くなるようだから。

3.27今日やっと晴れてくれ、最高気温18℃となろうからビニールシート&ムシロ外し

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

4.15ここのところ暖かく、育苗床での芽吹きが、アンデスの乙女はごくわずかだが、アンデスの雪は2割程度となった。

(下の写真はアンデスの雪で2019年4月15日撮影。今年も同様の状態。)

今日ポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」に草花用土(繰り返し使用)が溜まってきているので少しこれを足して使用。

両品種とも今年も少々大き目の種芋(20g弱程度)としたので、ポットはすべて中サイスを使用。アンデスの雪は黒色ポット、アンデスの乙女はカラーポットとした。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠き。アンデスの雪は芽が少ないが、アンデスの乙女は細かな芽がたくさん出ているものがけっこうある。なお、今年はポット苗づくりを500個程度にするから、良さそうなものを選び、2割ほどは処分。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットに入れる。

出来たポット苗の数は次のとおり。苗トレイ1ケースで24ポット

アンデスの雪 14ケース(336ポット)うち自家用2ケース半

アンデスの乙女 6ケース(144ポット)うち自家用半ケース強

合 計 20ケース(480ポット)うち自家用約3ケース

ポット苗を入れた苗トレイを畑の空きスペースに並べ、水やり。

これから晴天の日は水やりが必要となる。

(下の写真は2023年4月29日撮影。今年も2週間すれば、この状態になろう。)

<2023年産ヤーコンの苗作り>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

(3月19日)

今日、4~5畝目を最終収穫するとともに、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋(11月末から毎月掘った都度、土中保存)を掘り出し。種芋の塊は納屋へ収納。

(3月20日)

一昨日掘り出した種芋の切り分け作業。なお、切り口に草木灰をつけるといいのだが、草木灰が手に入らなくなり、昨年と同様に省略。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベスト。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がする。「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込めるが、育苗数を減らしたから、10g以上にしている。

切り分け作業は4時間弱を要した。できた種芋はムシロに広げ、納屋へ収納し、後日苗床へ植え付けることに。

できた種芋の数は数えなかったものの、昨年の倍(アンデスの雪、アンデスの乙女ともに400個程度)ではなかろうか。

明日から(すでに今日のお昼から)ずっと雨模様につき、種芋の芽出し育苗床を粗整地し、ビニールシートで広く覆っておいた(土があまり湿り気を帯びないように)。

育苗床への植え付けは2~3日後、雨間を利用して行う予定。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

(3月22日)

明日からずっと雨につき、日陰干ししておいた種芋の切口がまだ十分には乾いていないが、急きょ育苗床に埋め込むことにした。

ネギの収穫跡を部分的にきれいに均し、むしろの幅と同じ幅で台形にする。

テボで溝を掘り、種芋をびっしり並べ、テボで土寄せし、土を2cmほど被せる。これを連続的に行っていき、むしろ2枚弱で収まった。

例年、保温のためにむしろを乗せ、その上のビニールシートを被せるのだが、今年の3月下旬は暑いぐらいで、その必要はないが、明日から連日雨模様につき、種芋の腐り防止のため、同様の措置をとる。

(3月24日)

暑いほどの陽気となり、暑さに弱いヤーコンにつき、むしろもビニールシートも外す。

(4月2日)

ヤーコン苗場が乾いてきたので水やり。

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

(4月16日~17日)

ここのところ暖かく、育苗床での芽吹きが、アンデスの乙女はごくわずかだが、アンデスの雪は2~3割程度となった。そこで、今日明日でポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」に草花用土(繰り返し使用)が溜まってきているので少しこれを足して使用。

両品種とも今年は少々大き目の種芋(20g弱程度)としたので、ポットはすべて中サイスを使用。アンデスの雪は黒色ポット、アンデスの乙女はカラーポットとした。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠き。アンデスの雪は芽が少ないが、アンデスの乙女は細かな芽がたくさん出ているものがけっこうある。なお、今年はポット苗づくりを500個程度にするから、良さそうなものを選び、半分ほどは処分。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットに入れる。

出来たポット苗の数は次のとおり。苗トレイ1ケースで28ポット

アンデスの雪 12ケース(336ポット)うち自家用2ケース

アンデスの乙女 7ケース(196ポット)うち自家用半ケース

合 計 19ケース(532ポット)うち自家用3.5ケース

ポット苗を入れた苗トレイを畑の空きスペースに並べ、水やり。

これから晴天が続くから、毎日水やりが必要となる。

(5月8日)

発芽不良やごちゃごちゃと発芽したもの、大半は「アンデスの乙女」だが、それらは処分することにした。「アンデスの雪」は十分に大きくなった。

<2022年>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

(2022年3月20日)

今日、5畝目を最終収穫するとともに、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋(11月末から毎月掘った都度、土中保存)を掘り出し。

(3月21日)

昨日掘り出した種芋の切り分け作業。なお、切り口に草木灰をつけるといいのだが、草木灰が手に入らなくなり、昨年と同様に省略。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベスト。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がする。「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込めるが、育苗数を減らしたから、10g以上にしている。

なお、切り分けにくい部分は、アンデスの雪の場合は昨年と同様に今年も大きな塊(こぶし大)のまま畑に直植えすることに。ただし、アンデスの乙女の場合は、そのようにすると種芋ばかりが大きく生長し、食用部芋が少ししか採れななかったので、従前どおりポット苗での作付けとする。

切り分け作業は2時間で終了。できた種芋をムシロに広げ、しばし天日干した後、納屋へ収納し、後日苗床へ植え付けることに。

できた種芋の数は数えなかったものの、昨年と同様にアンデスの雪、アンデスの乙女ともに200個程度ではなかろうか。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

(3月25日)

明日は雨が本降りとなるし、、切り分けて4日経つから、今日、苗床に埋め込み。

ネギの収穫跡を部分的に均し、約60cm幅で種芋をびっしり並べる。

土を2cmほど被せ、保温のためにムシロを乗せ、その上のビニールシートを被せる。

ビニールシートの両サイドに軽く土を乗せ、風で飛ばないようにする。

苗床の周りにしっかり溝立てし、雨水がきれいにはけるようにした。

冷え込みがなくなれば、ビニールシートを外し、その後、ムシロも外す予定。

(4月5日)

朝の冷え込みがなくなり、昼間も暖かくなったので、ビニールシート&ムシロを外す。

かすかな芽吹きがほんの一部あり。来週にはポット苗づくりに入れよう。

(4月6日)

表土がカラカラに乾いてきており、当面雨なしだから、水やり。

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

(4月10日)

育苗床で16日しか経っていないが、ここのところ暖かく、芽吹きが進んでいるであろうから、今日半日強かけてポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」3袋強を使用。なお、草花用土(繰り返し使用)が溜まってきているので、中ポットにはこれを2割程度混ぜ込む。

アンデスの雪は程よい芽吹きであったが、アンデスの乙女は若干芽吹き不足。

育苗床を2重保温したから、種芋の腐りは全くなし。

両品種とも今年は少々大き目の種芋(20g弱程度)が多かったので、ポットは小サイズがあまり使えず、中サイスを多用。なお、アンデスの雪は黒色ポット、アンデスの乙女はカラーポットとし、今年は名札付けを省略する。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠き。指で欠きにくいく箇所はクギの頭や先を使った。アンデスの雪は芽が少ないが、アンデスの乙女は細かな芽がたくさん出ている。品種によって、かなりの違いあり。また、アンデスの雪は既に根がけっこう出ている。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットに入れる。小ポットにはたっぷりり入れて少々抑える。中ポットは培養土が入りすぎるから8分目ほどに控えた。

出来たポット苗の数は次のとおり。

アンデスの雪 約250ポット

アンデスの乙女 約250ポット 合計 約500ポット

ポット苗を入れたトレイ(各10個)を畑の空きスペースに並べ、水やり。

これからまだ晴天が続くから、毎日水やりが必要となる。

<2021年>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

(2021年3月14日)

今日、5畝目を最終収穫するとともに、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋を掘り出しました。掘り出したものは、11月下旬から毎月順次各1畝を収穫し、今年用に畝立てした第1畝の端に種芋をかためて埋めておいたものです。

その種芋を自宅庭に運び、今日、塊茎を切り分け、種芋作りをしました。なお、切り口に草木灰をつけるといいのですが、草木灰が手に入らなくなり、今年からは省略です。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベストでしょう。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がします。「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込めます。例年10グラム程度にしていましたが、今年は少し大きめに切りました。

なお、切り分けにくい部分は、今年から大きな塊のまま畑に直植えすることとし、苗づくりは全部普及活動用にします。

種芋の出来は無肥料栽培4年目ということもあって、若干小振りの感じがしますが、食用部の塊根は不作でも、塊茎(種芋)は十分大きいです。

切り分け作業は2時間で終了。できた種芋をムシロに広げ、しばし天日干し。

できた種芋の数は数えなかったのですが、アンデスの雪、アンデスの乙女ともに200個程度ではなかろうか。1個当たりの大きさは例年より若干大きめにしました。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

(3月14日)

時間があったので、切り口が乾いていませんが、今日、苗床に埋め込み。たぶん腐ることはないでしょう。(結果:ごく一部に凍みるものあり。原因は雨水が入り込んだようだ。)

ネギの収穫跡を部分的に均し、60cm幅に種芋を隙間がほとんどないほどにびっしり並べる。

土を3cmほど被せ、保温のためにムシロを乗せ、その上のビニールシートを二重に被せる。ちょうどムシロ1枚分で収まる。

(3月29日)

暑いほどの陽気になったから、ムシロとビニールシートをともに外す。

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

(4月18日)

育苗床で1か月以上経ち、今日半日ほどで、ポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」3袋弱を使用。

2品種(アンデスの雪、アンデスの乙女)ともに今年は芽吹きが良く、根がけっこう出ているものが多かったです。

アンデスの雪は種芋がけっこう大きく、ポットは小サイズがあまり使えず、中サイスを多用。アンデスの乙女は大半が小サイズで事足りました。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠きします。指で欠きにくいく箇所はクギの頭や先を使って欠きます。アンデスの雪は芽が少ないですが、アンデスの乙女はたくさん芽が出ているものが多いです。品種によって、かなりの違いがあります。

なお、大きな種芋で2分割できそうなものは手でちぎり分け、切り口はそのままで直ぐにポット詰めしています。これであっても、腐ることはないです。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットにこんもり入れ、一丁上がり。培養土がフワッと乗っているだけですから、雨に打たれて(あるいは水やりで)そのうちフラットになります。

なお、今年は育苗床に土を被せすぎたようで、芽が長く伸びたものがけっこうあり、ポットに入れると茎が随分飛び出してしまい、きれいな姿の苗に仕上がるか少々心配です。

できたポット苗の数は次のとおり。

アンデスの雪 200ポット強

アンデスの乙女 200ポット強 合計 約450ポット

ポット苗を入れたトレイを畑の空きスペースに並べ、水やりして作業終了。

これから晴天が続くと、毎日水やりが必要になります。

<2020年>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

(2020年3月22日)

畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋を掘り出しました。

11月下旬から毎月順次収穫し、今年用に畝立てした5畝の端に種芋をかためて埋めておいたものです。

その種芋を自宅庭に運び、今日(3月22日)、根塊を切り分け、切り口に草木灰をつけ(今年は省略)、種芋作りをしました。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベストでしょう。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がします。逆に50グラムという大き過ぎる種芋ですと、芽が幾つも出て競合し、やはり収穫量が落ちるような気がします。

「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込めます。例年10グラム程度にしていましたが、今年は少し大きめに切りました。

種芋の出来は無肥料栽培3年目ということもあって、アンデスの雪は若干悪かったものの、アンデスの乙女は例年並みの成育でした。また、種芋を2口けっこうな量を進呈したため、苗づくり用の種芋は今年はだいぶ少なくなりました。

作業は4時間で終了。できた種芋をムシロに広げ、納屋の軒先に。

できた種芋の数は数えなかったのですが、アンデスの雪300程度、アンデスの乙女400程度ではなかろうか。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

(3月23日)

1日しか経っていないが、切り口がけっこう乾いており、今日、苗床に埋め込み。

ネギの収穫跡を部分的に均し、60cm幅に種芋を隙間がほとんどないほどにびっしり並べる。通路側にアンデスの雪をまず並べ、区切りの棒を入れて、その先にアンデスの乙女。土を3cmほど被せ、鍬で軽く転圧し、しばらく好天が続くので、ジョウロで軽く水やり。

例年、保温のためにムシロを乗せ、その上のビニールシートを二重に被せるが、今年は冷え込みはないので覆いは全くせず。

(3月25日)

これから数日間は雨模様であり、湿り過ぎで種芋が腐る恐れがあり、保護措置をとることにした。昨年の保温措置とは逆に、先にビニールシートを掛け、風邪で飛ばないようにその上にムシロを置いておいた。→ムシロは29日に外す。

(4月4日)

昼は暑いほどのなってきた。ビニールシートを外す。

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

(4月19~20日)

育苗床で概ね1か月経ち、2日かけて都合8時間ほどで、ポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」を4袋ほど使用。これがけっこう高く数千円の出費。

アンデスの雪は芽吹きも良く、根もけっこう出ていますが、アンデスの乙女は小さな芽吹きのものが多く、根はほとんど出ていません。例年、こうしたものです。

ポットは小さいサイズを使い、苗トレイ1ケースに7×5=35個入ります。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠きします。指で欠きにくいく箇所はクギの頭や先を使って欠きます。アンデスの雪は芽が少ないですが、アンデスの乙女はたくさん芽が出ているものが多いです。品種によって、かなりの違いがあります。

なお、大きな種芋で2分割できそうなものは手でちぎり分け、切り口はそのままで直ぐにポット詰めしています。これであっても、腐ることはないです。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットにこんもり入れ、一丁上がり。培養土がフワッと乗っているだけですから、雨に打たれて(あるいは水やりで)そのうちフラットになります。

できたポット苗の数は次のとおり。

アンデスの雪 約11ケース(370ポット)

アンデスの乙女 約15ケース(497ポット) 合計867ポット

ポット苗を入れたトレイを畑の空きスペースに並べ、水やりして作業終了。

これから晴天が続くと、毎日水やりが必要になります。

(5月10日)

今までに4人の方に大きそうな苗を差し上げ、今日IT地区の方が100株持っていかれた。残りは、とある製薬会社を通して東海北陸の薬局・薬店に持っていってもらい、希望者に配布してもらう。そこで、だいぶ大きくなってきているポット苗をチェックし、複数出ている芽の芽欠きを行なった。例年そうだが、アンデスの雪は芽欠きするものは少ないが、目がいっぱい出やすいアンデスの乙女は随分と複数の芽が出ており、芽欠き作業にけっこう時間がかかった。

<2019年>

(2019年3月24日)

今日は第1回目の作業。

畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋を掘り出しました。

11月下旬から2月下旬に順次収穫し、今年用に畝立てした5畝の端に種芋をかためて埋めておいたものです。なお、3月中旬に最終収穫した1畝の種芋はダンボール箱に入れ、納屋に。

その種芋を自宅庭に運び、今日(3月24日)、根塊を切り分け、切り口に草木灰をつけ、種芋作りをしました。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベストでしょう。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がします。逆に50グラムという大き過ぎる種芋ですと、芽が幾つも出て競合し、やはり収穫量が落ちるような気がします。

「アンデスの乙女」は、種芋の大半が5~10グラムにしか切り分けられませんが、5グラム程度でも変わりない収穫が見込めます。

昨年の猛暑(そして無肥料栽培に取り組んだ)の影響で、栽培2品種(アンデスの雪、アンデスの乙女)ともにチョウ不作で、種芋の成長も悪かったです。

作業は5時間で終了。できた種芋をムシロに広げ、数を数えてみました。そしたら、アンデスの雪500程度、アンデスの乙女300強で、合計800個ほどしかなかったです。切り分けた種芋はムシロに広げ、納屋にいったん収納。

全部きれいに発芽することはなく、良品のポット苗はアンデスの雪450程度、アンデスの乙女270程度、計720個ほどになりそうです。

2年前までは収獲した種芋の約半分をブログ読者で希望される方に差し上げていたのですが、一昨年、昨年と不作続きで、それを全部お断りしました。そして、今年から栽培規模を縮小しますので、もう種芋進呈はできなくなりました。

ただし、ポット苗は若干余裕がありますので、取りに来ていただける方には、数量限定ですが差し上げることにしてます。

自家使用分は80個もあれば足りるのですが、お約束している大口の団体が3つあり、どこもかも希望数量を減らすしかなさそうな状況となりました。

個人的にご希望される方の予約がすでに80個で、これもそろそろ限界です。

(3月27日)

例年、陰干し2、3日後に苗床へ埋め込む予定にしており、本日実施。

ネギの収穫跡を部分的に均し、ムシロより気持ち狭い幅に、種芋を隙間がほとんどないほどにびっしり並べていきます。通路側にアンデスの雪をまず並べ、区切りの棒を入れて、その先にアンデスの乙女。

土を3cmほど被せ、植え付け終了。保温のためにムシロを乗せ、その上のビニールシートを二重に被せ、周りに石で押さえにして終了。育苗床の大きさは、ちょうどムシロ2枚分です。

例年、何も被せないことが多いのですが、発芽をよくするため、2017年からこの方法を取っています。朝の冷え込みがなくなり、暑くなったとき(たぶん4月10日頃?)には覆いを外すことにします。こうすると種芋が凍みることは全然ないです。

そして、ほんのわずか芽吹いた頃(4月半ば)に、ポット苗作りする予定です。

(4月12日)

育苗床の保温のために乗せておいたムシロ・ビニールシートを外す。

アンデスの雪は1割弱が芽吹き、アンデスの乙女は芽がまだ地表まで達せず。

(下の写真は、アンデスの雪の育苗床の芽吹き具合)

(4月15日)

昨日は午後から雨につき育苗床にビニールシートを被せ、晴れてきた今朝ビニールシートを外し、ポット苗作りを始めました。土が湿りすぎると芽欠き作業がやりにくいからです。

午前8時から作業を開始し、あと少しのところで午後4時で中止。ポット詰めする土(野菜苗用培養土「土太郎」)が底を突いたから。8時間の連続労働で少々疲れ、続きは明日にでもしましょう。

アンデスの雪は芽吹きも良く、根もけっこう出ていますが、アンデスの乙女は小さな芽吹きのものが多く、根はほとんど出ていません。例年、こうしたものです。

(下の写真は、アンデスの雪を掘り出したもの)

ポットは小さいサイズのもので、苗トレイ1ケースに7×5=35個入ります。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠きします。指で欠きにくいく箇所はクギの頭や先を使って欠きます。アンデスの雪は芽が少ないですが、アンデスの乙女はたくさん芽が出ているものが多いです。品種によって、かなりの違いがあります。

なお、大きな種芋で2分割できそうなものは包丁で切り分け、切り口はそのままで直ぐにポット詰めしています。これであっても、腐ることはないです。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットにこんもり入れ、一丁上がり。培養土がフワッと乗っているだけですから、雨に打たれて(あるいは水やりで)そのうちフラットになります。なお、今年は培養土をケチって、2割ほどは草花プランターから取り出した残土(草花用培養土+牛糞堆肥)の在庫を入れ込みました。

できたポット苗の数は次のとおり。(翌日に残りをポット詰めした分を含む)

アンデスの雪 16ケース+αで564ポット

アンデスの乙女 13ケース+αで462ポット

合 計 1026ポット

ポット苗を入れたトレイを畑の空きスペースに並べ、水やりして作業終了。

これから晴天が続くと、毎日水やりが必要になります。

(下の写真はポット苗育苗場の全景とポット苗の姿)

第1回は3月中下旬に、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋(上部の根塊)を掘り出し、これを切り分け、種芋とする。なお、切り口には腐敗防止と肥料効果を期待して草木灰を付ける(近年、草木灰が作れなくなったので省略)。

第2回目の作業は、2、3日陰干ししておいた種芋の苗床への埋め込み。

第3回目の作業は、4月中旬に発芽したヤーコンをポット苗にする。

なお、例年のことですが、次のとおり<苗の無償進呈>を予定しています。

<2024年>

期間:4月23日(火)~5月3日(金)<土・日・月曜日は除きます(当店定休日)>

当方の所在地は、当店のホームページをご覧になってください。

https://ph-miyake.jimdofree.com/店舗紹介/

お渡しできる数量は、お一人10ポット程度までとさせていただきますが、あらかじめメールかお電話していただければ、数量増の相談に応じます。

メール ph-miyake@asahi.email.ne.jp

電 話 058-246-7970

( 電話は、火曜~金曜日、9時半~18時に掛けていただけると有り難いです。)

(下の写真は2023年ゴールデンウイークのもの)

<2024年産ヤーコンの苗作り>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

3.16今日、4~5畝目を最終収穫するとともに、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋(11月末から毎月掘った都度、土中保存)を掘り出し。種芋の塊は納屋へ収納。

3.20本日、種芋の切り分け作業。なお、切り口に草木灰をつけるといいのだが、草木灰が手に入らなくなったので、これは省略。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベスト。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がする。「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込め、あまり大きいと種芋ばかり生育する傾向があるから、10g程度にしている。

切り分け作業は3時間弱を要した。できた種芋はムシロに広げ、母屋へ収納し、日陰干し。(例年、納屋へ収納しているが、明日と明後日は強烈な冷え込みが予想されるので、凍み防止のため母屋とした。)

全部の種芋を切り分けたが、できた種芋の数は数えなかったものの、昨年より少なく、アンデスの雪は400個、アンデスの乙女は200個程度ではなかろうか。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

3.22明日からずっと雨につき、母屋に収納して日陰干ししておいた種芋の切口がまだ十分には乾いていないが、育苗床に埋め込むことにした。

ネギの収穫跡を部分的にきれいに均し、むしろの幅と同じ幅で台形にする。

去年とは違うやり方(より簡単)とし、種芋をびっしり並べ、テボで周りの土をほぐし取り、ざっと土を2cmほど被せる。むしろ1枚弱で収まった。

明日から連日雨模様につき、種芋の腐り防止のため、苗床にむしろを乗せ、その上のビニールシートを被せ、周りを石で押さえておいた。

雨が上がり次第、むしろもビニールシートも外す予定。かなり暑くなるようだから。

3.27今日やっと晴れてくれ、最高気温18℃となろうからビニールシート&ムシロ外し

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

4.15ここのところ暖かく、育苗床での芽吹きが、アンデスの乙女はごくわずかだが、アンデスの雪は2割程度となった。

(下の写真はアンデスの雪で2019年4月15日撮影。今年も同様の状態。)

今日ポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」に草花用土(繰り返し使用)が溜まってきているので少しこれを足して使用。

両品種とも今年も少々大き目の種芋(20g弱程度)としたので、ポットはすべて中サイスを使用。アンデスの雪は黒色ポット、アンデスの乙女はカラーポットとした。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠き。アンデスの雪は芽が少ないが、アンデスの乙女は細かな芽がたくさん出ているものがけっこうある。なお、今年はポット苗づくりを500個程度にするから、良さそうなものを選び、2割ほどは処分。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットに入れる。

出来たポット苗の数は次のとおり。苗トレイ1ケースで24ポット

アンデスの雪 14ケース(336ポット)うち自家用2ケース半

アンデスの乙女 6ケース(144ポット)うち自家用半ケース強

合 計 20ケース(480ポット)うち自家用約3ケース

ポット苗を入れた苗トレイを畑の空きスペースに並べ、水やり。

これから晴天の日は水やりが必要となる。

(下の写真は2023年4月29日撮影。今年も2週間すれば、この状態になろう。)

<2023年産ヤーコンの苗作り>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

(3月19日)

今日、4~5畝目を最終収穫するとともに、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋(11月末から毎月掘った都度、土中保存)を掘り出し。種芋の塊は納屋へ収納。

(3月20日)

一昨日掘り出した種芋の切り分け作業。なお、切り口に草木灰をつけるといいのだが、草木灰が手に入らなくなり、昨年と同様に省略。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベスト。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がする。「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込めるが、育苗数を減らしたから、10g以上にしている。

切り分け作業は4時間弱を要した。できた種芋はムシロに広げ、納屋へ収納し、後日苗床へ植え付けることに。

できた種芋の数は数えなかったものの、昨年の倍(アンデスの雪、アンデスの乙女ともに400個程度)ではなかろうか。

明日から(すでに今日のお昼から)ずっと雨模様につき、種芋の芽出し育苗床を粗整地し、ビニールシートで広く覆っておいた(土があまり湿り気を帯びないように)。

育苗床への植え付けは2~3日後、雨間を利用して行う予定。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

(3月22日)

明日からずっと雨につき、日陰干ししておいた種芋の切口がまだ十分には乾いていないが、急きょ育苗床に埋め込むことにした。

ネギの収穫跡を部分的にきれいに均し、むしろの幅と同じ幅で台形にする。

テボで溝を掘り、種芋をびっしり並べ、テボで土寄せし、土を2cmほど被せる。これを連続的に行っていき、むしろ2枚弱で収まった。

例年、保温のためにむしろを乗せ、その上のビニールシートを被せるのだが、今年の3月下旬は暑いぐらいで、その必要はないが、明日から連日雨模様につき、種芋の腐り防止のため、同様の措置をとる。

(3月24日)

暑いほどの陽気となり、暑さに弱いヤーコンにつき、むしろもビニールシートも外す。

(4月2日)

ヤーコン苗場が乾いてきたので水やり。

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

(4月16日~17日)

ここのところ暖かく、育苗床での芽吹きが、アンデスの乙女はごくわずかだが、アンデスの雪は2~3割程度となった。そこで、今日明日でポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」に草花用土(繰り返し使用)が溜まってきているので少しこれを足して使用。

両品種とも今年は少々大き目の種芋(20g弱程度)としたので、ポットはすべて中サイスを使用。アンデスの雪は黒色ポット、アンデスの乙女はカラーポットとした。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠き。アンデスの雪は芽が少ないが、アンデスの乙女は細かな芽がたくさん出ているものがけっこうある。なお、今年はポット苗づくりを500個程度にするから、良さそうなものを選び、半分ほどは処分。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットに入れる。

出来たポット苗の数は次のとおり。苗トレイ1ケースで28ポット

アンデスの雪 12ケース(336ポット)うち自家用2ケース

アンデスの乙女 7ケース(196ポット)うち自家用半ケース

合 計 19ケース(532ポット)うち自家用3.5ケース

ポット苗を入れた苗トレイを畑の空きスペースに並べ、水やり。

これから晴天が続くから、毎日水やりが必要となる。

(5月8日)

発芽不良やごちゃごちゃと発芽したもの、大半は「アンデスの乙女」だが、それらは処分することにした。「アンデスの雪」は十分に大きくなった。

<2022年>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

(2022年3月20日)

今日、5畝目を最終収穫するとともに、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋(11月末から毎月掘った都度、土中保存)を掘り出し。

(3月21日)

昨日掘り出した種芋の切り分け作業。なお、切り口に草木灰をつけるといいのだが、草木灰が手に入らなくなり、昨年と同様に省略。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベスト。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がする。「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込めるが、育苗数を減らしたから、10g以上にしている。

なお、切り分けにくい部分は、アンデスの雪の場合は昨年と同様に今年も大きな塊(こぶし大)のまま畑に直植えすることに。ただし、アンデスの乙女の場合は、そのようにすると種芋ばかりが大きく生長し、食用部芋が少ししか採れななかったので、従前どおりポット苗での作付けとする。

切り分け作業は2時間で終了。できた種芋をムシロに広げ、しばし天日干した後、納屋へ収納し、後日苗床へ植え付けることに。

できた種芋の数は数えなかったものの、昨年と同様にアンデスの雪、アンデスの乙女ともに200個程度ではなかろうか。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

(3月25日)

明日は雨が本降りとなるし、、切り分けて4日経つから、今日、苗床に埋め込み。

ネギの収穫跡を部分的に均し、約60cm幅で種芋をびっしり並べる。

土を2cmほど被せ、保温のためにムシロを乗せ、その上のビニールシートを被せる。

ビニールシートの両サイドに軽く土を乗せ、風で飛ばないようにする。

苗床の周りにしっかり溝立てし、雨水がきれいにはけるようにした。

冷え込みがなくなれば、ビニールシートを外し、その後、ムシロも外す予定。

(4月5日)

朝の冷え込みがなくなり、昼間も暖かくなったので、ビニールシート&ムシロを外す。

かすかな芽吹きがほんの一部あり。来週にはポット苗づくりに入れよう。

(4月6日)

表土がカラカラに乾いてきており、当面雨なしだから、水やり。

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

(4月10日)

育苗床で16日しか経っていないが、ここのところ暖かく、芽吹きが進んでいるであろうから、今日半日強かけてポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」3袋強を使用。なお、草花用土(繰り返し使用)が溜まってきているので、中ポットにはこれを2割程度混ぜ込む。

アンデスの雪は程よい芽吹きであったが、アンデスの乙女は若干芽吹き不足。

育苗床を2重保温したから、種芋の腐りは全くなし。

両品種とも今年は少々大き目の種芋(20g弱程度)が多かったので、ポットは小サイズがあまり使えず、中サイスを多用。なお、アンデスの雪は黒色ポット、アンデスの乙女はカラーポットとし、今年は名札付けを省略する。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠き。指で欠きにくいく箇所はクギの頭や先を使った。アンデスの雪は芽が少ないが、アンデスの乙女は細かな芽がたくさん出ている。品種によって、かなりの違いあり。また、アンデスの雪は既に根がけっこう出ている。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットに入れる。小ポットにはたっぷりり入れて少々抑える。中ポットは培養土が入りすぎるから8分目ほどに控えた。

出来たポット苗の数は次のとおり。

アンデスの雪 約250ポット

アンデスの乙女 約250ポット 合計 約500ポット

ポット苗を入れたトレイ(各10個)を畑の空きスペースに並べ、水やり。

これからまだ晴天が続くから、毎日水やりが必要となる。

<2021年>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

(2021年3月14日)

今日、5畝目を最終収穫するとともに、畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋を掘り出しました。掘り出したものは、11月下旬から毎月順次各1畝を収穫し、今年用に畝立てした第1畝の端に種芋をかためて埋めておいたものです。

その種芋を自宅庭に運び、今日、塊茎を切り分け、種芋作りをしました。なお、切り口に草木灰をつけるといいのですが、草木灰が手に入らなくなり、今年からは省略です。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベストでしょう。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がします。「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込めます。例年10グラム程度にしていましたが、今年は少し大きめに切りました。

なお、切り分けにくい部分は、今年から大きな塊のまま畑に直植えすることとし、苗づくりは全部普及活動用にします。

種芋の出来は無肥料栽培4年目ということもあって、若干小振りの感じがしますが、食用部の塊根は不作でも、塊茎(種芋)は十分大きいです。

切り分け作業は2時間で終了。できた種芋をムシロに広げ、しばし天日干し。

できた種芋の数は数えなかったのですが、アンデスの雪、アンデスの乙女ともに200個程度ではなかろうか。1個当たりの大きさは例年より若干大きめにしました。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

(3月14日)

時間があったので、切り口が乾いていませんが、今日、苗床に埋め込み。たぶん腐ることはないでしょう。(結果:ごく一部に凍みるものあり。原因は雨水が入り込んだようだ。)

ネギの収穫跡を部分的に均し、60cm幅に種芋を隙間がほとんどないほどにびっしり並べる。

土を3cmほど被せ、保温のためにムシロを乗せ、その上のビニールシートを二重に被せる。ちょうどムシロ1枚分で収まる。

(3月29日)

暑いほどの陽気になったから、ムシロとビニールシートをともに外す。

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

(4月18日)

育苗床で1か月以上経ち、今日半日ほどで、ポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」3袋弱を使用。

2品種(アンデスの雪、アンデスの乙女)ともに今年は芽吹きが良く、根がけっこう出ているものが多かったです。

アンデスの雪は種芋がけっこう大きく、ポットは小サイズがあまり使えず、中サイスを多用。アンデスの乙女は大半が小サイズで事足りました。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠きします。指で欠きにくいく箇所はクギの頭や先を使って欠きます。アンデスの雪は芽が少ないですが、アンデスの乙女はたくさん芽が出ているものが多いです。品種によって、かなりの違いがあります。

なお、大きな種芋で2分割できそうなものは手でちぎり分け、切り口はそのままで直ぐにポット詰めしています。これであっても、腐ることはないです。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットにこんもり入れ、一丁上がり。培養土がフワッと乗っているだけですから、雨に打たれて(あるいは水やりで)そのうちフラットになります。

なお、今年は育苗床に土を被せすぎたようで、芽が長く伸びたものがけっこうあり、ポットに入れると茎が随分飛び出してしまい、きれいな姿の苗に仕上がるか少々心配です。

できたポット苗の数は次のとおり。

アンデスの雪 200ポット強

アンデスの乙女 200ポット強 合計 約450ポット

ポット苗を入れたトレイを畑の空きスペースに並べ、水やりして作業終了。

これから晴天が続くと、毎日水やりが必要になります。

<2020年>

<第1回目の作業=種芋の切り分け>

(2020年3月22日)

畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋を掘り出しました。

11月下旬から毎月順次収穫し、今年用に畝立てした5畝の端に種芋をかためて埋めておいたものです。

その種芋を自宅庭に運び、今日(3月22日)、根塊を切り分け、切り口に草木灰をつけ(今年は省略)、種芋作りをしました。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベストでしょう。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がします。逆に50グラムという大き過ぎる種芋ですと、芽が幾つも出て競合し、やはり収穫量が落ちるような気がします。

「アンデスの乙女」は、種芋が5グラム程度でも十分に収穫が見込めます。例年10グラム程度にしていましたが、今年は少し大きめに切りました。

種芋の出来は無肥料栽培3年目ということもあって、アンデスの雪は若干悪かったものの、アンデスの乙女は例年並みの成育でした。また、種芋を2口けっこうな量を進呈したため、苗づくり用の種芋は今年はだいぶ少なくなりました。

作業は4時間で終了。できた種芋をムシロに広げ、納屋の軒先に。

できた種芋の数は数えなかったのですが、アンデスの雪300程度、アンデスの乙女400程度ではなかろうか。

<第2回目の作業=種芋の育苗床への植え付け>

(3月23日)

1日しか経っていないが、切り口がけっこう乾いており、今日、苗床に埋め込み。

ネギの収穫跡を部分的に均し、60cm幅に種芋を隙間がほとんどないほどにびっしり並べる。通路側にアンデスの雪をまず並べ、区切りの棒を入れて、その先にアンデスの乙女。土を3cmほど被せ、鍬で軽く転圧し、しばらく好天が続くので、ジョウロで軽く水やり。

例年、保温のためにムシロを乗せ、その上のビニールシートを二重に被せるが、今年は冷え込みはないので覆いは全くせず。

(3月25日)

これから数日間は雨模様であり、湿り過ぎで種芋が腐る恐れがあり、保護措置をとることにした。昨年の保温措置とは逆に、先にビニールシートを掛け、風邪で飛ばないようにその上にムシロを置いておいた。→ムシロは29日に外す。

(4月4日)

昼は暑いほどのなってきた。ビニールシートを外す。

<第3回目の作業=種芋をビニールポット詰め>

(4月19~20日)

育苗床で概ね1か月経ち、2日かけて都合8時間ほどで、ポット詰め作業。野菜苗用培養土「土太郎」を4袋ほど使用。これがけっこう高く数千円の出費。

アンデスの雪は芽吹きも良く、根もけっこう出ていますが、アンデスの乙女は小さな芽吹きのものが多く、根はほとんど出ていません。例年、こうしたものです。

ポットは小さいサイズを使い、苗トレイ1ケースに7×5=35個入ります。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠きします。指で欠きにくいく箇所はクギの頭や先を使って欠きます。アンデスの雪は芽が少ないですが、アンデスの乙女はたくさん芽が出ているものが多いです。品種によって、かなりの違いがあります。

なお、大きな種芋で2分割できそうなものは手でちぎり分け、切り口はそのままで直ぐにポット詰めしています。これであっても、腐ることはないです。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットにこんもり入れ、一丁上がり。培養土がフワッと乗っているだけですから、雨に打たれて(あるいは水やりで)そのうちフラットになります。

できたポット苗の数は次のとおり。

アンデスの雪 約11ケース(370ポット)

アンデスの乙女 約15ケース(497ポット) 合計867ポット

ポット苗を入れたトレイを畑の空きスペースに並べ、水やりして作業終了。

これから晴天が続くと、毎日水やりが必要になります。

(5月10日)

今までに4人の方に大きそうな苗を差し上げ、今日IT地区の方が100株持っていかれた。残りは、とある製薬会社を通して東海北陸の薬局・薬店に持っていってもらい、希望者に配布してもらう。そこで、だいぶ大きくなってきているポット苗をチェックし、複数出ている芽の芽欠きを行なった。例年そうだが、アンデスの雪は芽欠きするものは少ないが、目がいっぱい出やすいアンデスの乙女は随分と複数の芽が出ており、芽欠き作業にけっこう時間がかかった。

<2019年>

(2019年3月24日)

今日は第1回目の作業。

畑に土を掛けて保存しておいたヤーコンの種芋を掘り出しました。

11月下旬から2月下旬に順次収穫し、今年用に畝立てした5畝の端に種芋をかためて埋めておいたものです。なお、3月中旬に最終収穫した1畝の種芋はダンボール箱に入れ、納屋に。

その種芋を自宅庭に運び、今日(3月24日)、根塊を切り分け、切り口に草木灰をつけ、種芋作りをしました。

「アンデスの雪」の場合は、10~20グラム程度に切り分けるのがベストでしょう。種芋が5グラム程度ですと収穫量が落ちる感がします。逆に50グラムという大き過ぎる種芋ですと、芽が幾つも出て競合し、やはり収穫量が落ちるような気がします。

「アンデスの乙女」は、種芋の大半が5~10グラムにしか切り分けられませんが、5グラム程度でも変わりない収穫が見込めます。

昨年の猛暑(そして無肥料栽培に取り組んだ)の影響で、栽培2品種(アンデスの雪、アンデスの乙女)ともにチョウ不作で、種芋の成長も悪かったです。

作業は5時間で終了。できた種芋をムシロに広げ、数を数えてみました。そしたら、アンデスの雪500程度、アンデスの乙女300強で、合計800個ほどしかなかったです。切り分けた種芋はムシロに広げ、納屋にいったん収納。

全部きれいに発芽することはなく、良品のポット苗はアンデスの雪450程度、アンデスの乙女270程度、計720個ほどになりそうです。

2年前までは収獲した種芋の約半分をブログ読者で希望される方に差し上げていたのですが、一昨年、昨年と不作続きで、それを全部お断りしました。そして、今年から栽培規模を縮小しますので、もう種芋進呈はできなくなりました。

ただし、ポット苗は若干余裕がありますので、取りに来ていただける方には、数量限定ですが差し上げることにしてます。

自家使用分は80個もあれば足りるのですが、お約束している大口の団体が3つあり、どこもかも希望数量を減らすしかなさそうな状況となりました。

個人的にご希望される方の予約がすでに80個で、これもそろそろ限界です。

(3月27日)

例年、陰干し2、3日後に苗床へ埋め込む予定にしており、本日実施。

ネギの収穫跡を部分的に均し、ムシロより気持ち狭い幅に、種芋を隙間がほとんどないほどにびっしり並べていきます。通路側にアンデスの雪をまず並べ、区切りの棒を入れて、その先にアンデスの乙女。

土を3cmほど被せ、植え付け終了。保温のためにムシロを乗せ、その上のビニールシートを二重に被せ、周りに石で押さえにして終了。育苗床の大きさは、ちょうどムシロ2枚分です。

例年、何も被せないことが多いのですが、発芽をよくするため、2017年からこの方法を取っています。朝の冷え込みがなくなり、暑くなったとき(たぶん4月10日頃?)には覆いを外すことにします。こうすると種芋が凍みることは全然ないです。

そして、ほんのわずか芽吹いた頃(4月半ば)に、ポット苗作りする予定です。

(4月12日)

育苗床の保温のために乗せておいたムシロ・ビニールシートを外す。

アンデスの雪は1割弱が芽吹き、アンデスの乙女は芽がまだ地表まで達せず。

(下の写真は、アンデスの雪の育苗床の芽吹き具合)

(4月15日)

昨日は午後から雨につき育苗床にビニールシートを被せ、晴れてきた今朝ビニールシートを外し、ポット苗作りを始めました。土が湿りすぎると芽欠き作業がやりにくいからです。

午前8時から作業を開始し、あと少しのところで午後4時で中止。ポット詰めする土(野菜苗用培養土「土太郎」)が底を突いたから。8時間の連続労働で少々疲れ、続きは明日にでもしましょう。

アンデスの雪は芽吹きも良く、根もけっこう出ていますが、アンデスの乙女は小さな芽吹きのものが多く、根はほとんど出ていません。例年、こうしたものです。

(下の写真は、アンデスの雪を掘り出したもの)

ポットは小さいサイズのもので、苗トレイ1ケースに7×5=35個入ります。

種芋を1個1個よく見て一番丈夫そうな(軸が太い)芽を残し、それ以外は全部芽欠きします。指で欠きにくいく箇所はクギの頭や先を使って欠きます。アンデスの雪は芽が少ないですが、アンデスの乙女はたくさん芽が出ているものが多いです。品種によって、かなりの違いがあります。

なお、大きな種芋で2分割できそうなものは包丁で切り分け、切り口はそのままで直ぐにポット詰めしています。これであっても、腐ることはないです。

残した芽が真っ直ぐ上に伸びるようにして培養土をポットにこんもり入れ、一丁上がり。培養土がフワッと乗っているだけですから、雨に打たれて(あるいは水やりで)そのうちフラットになります。なお、今年は培養土をケチって、2割ほどは草花プランターから取り出した残土(草花用培養土+牛糞堆肥)の在庫を入れ込みました。

できたポット苗の数は次のとおり。(翌日に残りをポット詰めした分を含む)

アンデスの雪 16ケース+αで564ポット

アンデスの乙女 13ケース+αで462ポット

合 計 1026ポット

ポット苗を入れたトレイを畑の空きスペースに並べ、水やりして作業終了。

これから晴天が続くと、毎日水やりが必要になります。

(下の写真はポット苗育苗場の全景とポット苗の姿)

観賞用ヤーコンの鉢植づくり [ 観賞用ヤーコン鉢植]

毎年、店頭に観賞用ヤーコン鉢植を置いています。

当店に置いている「ヤーコン茶」や「ヤーコンスーパー」を販売するに当たり、良き販売員になってくれる「ヤーコン嬢」です。

店頭は日が当たらないから、鉢植は4月末頃に3、4鉢作り、自宅で養生しつつ、毎週交替交替で店にもってくるようにしています。その種芋は、前年の鉢植えで育ったものを使いますが、年によっては早く枯れてしまって種芋ができないことがあり、その場合は畑で育ったヤーコンの種芋を使うことにしています。

下の写真は5月中頃の大きさです。

ある程度成育したら、運搬や水やりに支障をきたすから、上部をバッサリ刈り取り、新たに芽吹かせるのですが、それがために枯れてしまうこともあります。

下の写真は、うまくいった7月中頃の姿です。

たいていは11月下旬にはみすぼらしい姿になりますが、うまくいくと年越しし、まれに花を付けることもあります。

2018年は3鉢(「アンデスの乙女」の苗を使用して)作りましたが、1鉢は真夏の猛暑で枯れ、もう1鉢も秋に枯れましたが、残り1鉢は11月下旬に珍しく花を幾つも付けてくれました。

(2018年11月22日撮影)

晩秋以降に枯れたヤーコンには小さな食用部芋が付きますが、とても食えたものではなく、その上部にできている種芋は再び植木鉢で芽吹かせます。小さいものはそのままで1鉢に、種芋がよくできていれば株分けして2、3鉢にしています。

ヤーコンは環境適応力が強く、鉢植環境を記憶していきますから、2年目、3年目には厳しい条件ながら元気さが出てきます。

1月に入ってからは見た目も悪くなり、店頭に飾るにはみっともなく、自宅の納屋の軒先に起き、水やりもせず放置しておきます。

時には3月まで枯れないことがありますが、みすぼらしくなります。

下の写真は2018年3月13日のものです。

非常にまれですが、珍現象を起こすヤーコン苗です。過去記事から紹介。

(2018年5月23日)

今年も例年どおり1000ポットほどヤーコンの苗を作り、あちこち配布し、最終出荷が5月22日でした。苗場から順次運んできて段ボール箱に詰めていく途中で、とんでもない苗を目にしました。

ヤーコンの花は、朝晩冷え込むようになる10月下旬から少しずつ咲き出すのですが、何と苗の段階で大きな花を付けていたのです。

花が大きいといっても、それは相対的なものでして、晩秋に見ると、ヤーコンの図体が人の背丈ほどもありますから、それはそれは小さな花です。

でも、まだほんの小さな苗の段階、背丈は4cm、花の直径は1cm。

いやあ、これにはビックリしました。これまで約20年、2万鉢ほどのポット苗を作ってきたのですが、こんなことは過去になかったです。

この珍しい苗を小さめの植木鉢に植え付け、店頭で飾ることに。下の写真です。

なお、品種は「アンデスの乙女」です。

(後日追記)

残念ながら、この鉢植のヤーコンは猛暑で枯れてしまい、子孫を残せませんでした。

<2024年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

4.15昨年同様、アンデスの雪、アンデスの乙女を大きな植木鉢に1鉢ずつとした。

ポット苗づくりをしたときに余った苗で、複数芽が出ているものを3個埋め込み。

なお、用土は花プランターの残土を主に、昨年のヤーコン鉢の土も少し入れ、牛糞堆肥を少々混ぜた。後日、肥料入れ込みの予定。

<2023年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(4月17日)

昨シーズンは3鉢作ったが、いずれも晩秋には枯れて、芋ができなかった。

よって、今年は、ポット苗づくりをしたときに余った良品の苗を、大きな植木鉢に、3個固めて埋め込み。アンデスの雪、アンデスの乙女を1鉢ずつとした。

なお、用土は花プランターの残土を主に、牛糞堆肥を混ぜ、少々有機肥料粒を入れた。

(6月27日)見頃となったヤーコンの鉢植 左:アンデスの雪、右:アンデスの乙女

<2022年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(4月14日)

昨シーズンは晩夏には3鉢が枯れ、冬までもったのは1鉢であった。

冬に枯れたヤーコン鉢植は種芋ができていそうで、それが芽吹いてきた。それを植え替えて1鉢作る。予備に2鉢用意することとし、先日ポット苗づくりしたときに残ったクズ種芋(アンデスの雪)を3個ずつ植え付けて鉢植にした。

(4月28日)

予備2鉢にクズ種芋を植え付けた鉢は芽吹きが悪く、今日、ポット苗の手入れをしたとき、ゴチャゴチャッと複数芽吹いた苗(これは処分する)を植え直す。鉢植は脇芽の伸びが悪いので、こうした不良苗が鉢植に適する。

(5月31日)

十分に鑑賞に堪える姿になったので、3鉢とも店頭で飾ることに。

冬越しできた鉢はアンデスの乙女で、他の2鉢(アンデスに雪)より育ちが悪い。

<2021年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(5月10日)

冬越しヤーコンは今年はなく、鉢植したものからの再生はできず。

よって、ポット苗を鉢植することに。

例年、1本立ちの優良苗を1ポット(最近は2、3ポット)を大きめの植木鉢に植えるのだが、今年はクズ苗(数多く小さな芽が出ているもの)を2、3ポット植え付けた。

たぶんクズ苗は生育が悪いであろうから、あまり大きくならず、店頭に飾るのに都合がいいのではなかろうか。

アンデスの雪、アンデスの乙女、各2鉢を用意した。当分の間、自宅玄関先で養生。

(5月20日)

けっこう生育し、鑑賞できる状態となったので、店頭に1鉢持ってきて飾る。

<2020年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(5月11日)

冬越ししてくれた鉢(アンデスの乙女)から春に芽吹き、けっこう大きく生長してきています。これは引き続き、店頭に飾ることとします。

![DSCN0717[1].jpg](https://yahkon-oyaji.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_db5/yahkon-oyaji/m_DSCN07175B15D.jpg)

1鉢では夏に枯れたたりみっともなくなったりしますから、別途3鉢(アンデスの雪)を今日作ることとしました。

今、苗を育苗中で、見栄えの悪い大きな苗を使用。1本立ち3株を1鉢に、複数本立ち2株を2鉢に入れることに。畑に植えるときは1本立ちを使いますが、鉢植だと脇芽があまり出ず、鉢の景観が悪くなるので、初めから複数本をかためて植え付けることにしています。

用土は冬花プランターから取り出したものに牛糞をまぶし、有機肥料ペレットを若干いれました。当分、庭先で養生します。

(9月9日)

今年はお盆頃からの猛暑により、鉢がやかんで枯れたり、弱々しくなり、店頭での鑑賞に耐えなくなったので、自宅の庭陰に引っ越し。

<2019年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(2月25日)

今日、とても暖かく4月6日の陽気となり、今後とも暖かい日が続くとの予報ですから、例年より早いですが、新たな鉢植を3鉢作ることとしました。

冬に枯れてしまった鉢を空けてみると、びっしり根張りしており、小さな芋が数個付いており、その上にかわいらしい芽がけっこう付いていました。

そこで、芋付きのまま3つに分割し、大半の根は千切り取りました。

用土は、鉢から取り出した土と秋に枯れた鉢の土に、牛糞堆肥を加えて3鉢分の用土を作り、そこへ埋め込み、たっぷり水やりしておきました。

養生は玄関先の軒下で、まずまず日が当たる所です。

ときおり水やりすることにします。

昨年はずんぐりむっくり生育し、あまり大きくならず、管理が楽でしたが、今年も同様な生育をしてくれることを期待しています。

(8月26日)

3鉢のうち2鉢を自宅で管理していたが、1鉢は水涸れで枯れ、もう1鉢は原因不明で枯れてしまった。残り1鉢は店頭で飾っているも、少々やせ衰えた感じです。

(2020年4月)

暖冬であったし、3月も冷え込みがなく、店の軒下に置いておいたヤーコンは枯れることなく冬越ししてくれ、新芽が吹き出し、昨年からの伸びた茎はさすがみっとない姿になっていますので、切り取りました。

当店に置いている「ヤーコン茶」や「ヤーコンスーパー」を販売するに当たり、良き販売員になってくれる「ヤーコン嬢」です。

店頭は日が当たらないから、鉢植は4月末頃に3、4鉢作り、自宅で養生しつつ、毎週交替交替で店にもってくるようにしています。その種芋は、前年の鉢植えで育ったものを使いますが、年によっては早く枯れてしまって種芋ができないことがあり、その場合は畑で育ったヤーコンの種芋を使うことにしています。

下の写真は5月中頃の大きさです。

ある程度成育したら、運搬や水やりに支障をきたすから、上部をバッサリ刈り取り、新たに芽吹かせるのですが、それがために枯れてしまうこともあります。

下の写真は、うまくいった7月中頃の姿です。

たいていは11月下旬にはみすぼらしい姿になりますが、うまくいくと年越しし、まれに花を付けることもあります。

2018年は3鉢(「アンデスの乙女」の苗を使用して)作りましたが、1鉢は真夏の猛暑で枯れ、もう1鉢も秋に枯れましたが、残り1鉢は11月下旬に珍しく花を幾つも付けてくれました。

(2018年11月22日撮影)

晩秋以降に枯れたヤーコンには小さな食用部芋が付きますが、とても食えたものではなく、その上部にできている種芋は再び植木鉢で芽吹かせます。小さいものはそのままで1鉢に、種芋がよくできていれば株分けして2、3鉢にしています。

ヤーコンは環境適応力が強く、鉢植環境を記憶していきますから、2年目、3年目には厳しい条件ながら元気さが出てきます。

1月に入ってからは見た目も悪くなり、店頭に飾るにはみっともなく、自宅の納屋の軒先に起き、水やりもせず放置しておきます。

時には3月まで枯れないことがありますが、みすぼらしくなります。

下の写真は2018年3月13日のものです。

非常にまれですが、珍現象を起こすヤーコン苗です。過去記事から紹介。

(2018年5月23日)

今年も例年どおり1000ポットほどヤーコンの苗を作り、あちこち配布し、最終出荷が5月22日でした。苗場から順次運んできて段ボール箱に詰めていく途中で、とんでもない苗を目にしました。

ヤーコンの花は、朝晩冷え込むようになる10月下旬から少しずつ咲き出すのですが、何と苗の段階で大きな花を付けていたのです。

花が大きいといっても、それは相対的なものでして、晩秋に見ると、ヤーコンの図体が人の背丈ほどもありますから、それはそれは小さな花です。

でも、まだほんの小さな苗の段階、背丈は4cm、花の直径は1cm。

いやあ、これにはビックリしました。これまで約20年、2万鉢ほどのポット苗を作ってきたのですが、こんなことは過去になかったです。

この珍しい苗を小さめの植木鉢に植え付け、店頭で飾ることに。下の写真です。

なお、品種は「アンデスの乙女」です。

(後日追記)

残念ながら、この鉢植のヤーコンは猛暑で枯れてしまい、子孫を残せませんでした。

<2024年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

4.15昨年同様、アンデスの雪、アンデスの乙女を大きな植木鉢に1鉢ずつとした。

ポット苗づくりをしたときに余った苗で、複数芽が出ているものを3個埋め込み。

なお、用土は花プランターの残土を主に、昨年のヤーコン鉢の土も少し入れ、牛糞堆肥を少々混ぜた。後日、肥料入れ込みの予定。

<2023年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(4月17日)

昨シーズンは3鉢作ったが、いずれも晩秋には枯れて、芋ができなかった。

よって、今年は、ポット苗づくりをしたときに余った良品の苗を、大きな植木鉢に、3個固めて埋め込み。アンデスの雪、アンデスの乙女を1鉢ずつとした。

なお、用土は花プランターの残土を主に、牛糞堆肥を混ぜ、少々有機肥料粒を入れた。

(6月27日)見頃となったヤーコンの鉢植 左:アンデスの雪、右:アンデスの乙女

<2022年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(4月14日)

昨シーズンは晩夏には3鉢が枯れ、冬までもったのは1鉢であった。

冬に枯れたヤーコン鉢植は種芋ができていそうで、それが芽吹いてきた。それを植え替えて1鉢作る。予備に2鉢用意することとし、先日ポット苗づくりしたときに残ったクズ種芋(アンデスの雪)を3個ずつ植え付けて鉢植にした。

(4月28日)

予備2鉢にクズ種芋を植え付けた鉢は芽吹きが悪く、今日、ポット苗の手入れをしたとき、ゴチャゴチャッと複数芽吹いた苗(これは処分する)を植え直す。鉢植は脇芽の伸びが悪いので、こうした不良苗が鉢植に適する。

(5月31日)

十分に鑑賞に堪える姿になったので、3鉢とも店頭で飾ることに。

冬越しできた鉢はアンデスの乙女で、他の2鉢(アンデスに雪)より育ちが悪い。

<2021年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(5月10日)

冬越しヤーコンは今年はなく、鉢植したものからの再生はできず。

よって、ポット苗を鉢植することに。

例年、1本立ちの優良苗を1ポット(最近は2、3ポット)を大きめの植木鉢に植えるのだが、今年はクズ苗(数多く小さな芽が出ているもの)を2、3ポット植え付けた。

たぶんクズ苗は生育が悪いであろうから、あまり大きくならず、店頭に飾るのに都合がいいのではなかろうか。

アンデスの雪、アンデスの乙女、各2鉢を用意した。当分の間、自宅玄関先で養生。

(5月20日)

けっこう生育し、鑑賞できる状態となったので、店頭に1鉢持ってきて飾る。

<2020年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(5月11日)

冬越ししてくれた鉢(アンデスの乙女)から春に芽吹き、けっこう大きく生長してきています。これは引き続き、店頭に飾ることとします。

![DSCN0717[1].jpg](https://yahkon-oyaji.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_db5/yahkon-oyaji/m_DSCN07175B15D.jpg)

1鉢では夏に枯れたたりみっともなくなったりしますから、別途3鉢(アンデスの雪)を今日作ることとしました。

今、苗を育苗中で、見栄えの悪い大きな苗を使用。1本立ち3株を1鉢に、複数本立ち2株を2鉢に入れることに。畑に植えるときは1本立ちを使いますが、鉢植だと脇芽があまり出ず、鉢の景観が悪くなるので、初めから複数本をかためて植え付けることにしています。

用土は冬花プランターから取り出したものに牛糞をまぶし、有機肥料ペレットを若干いれました。当分、庭先で養生します。

(9月9日)

今年はお盆頃からの猛暑により、鉢がやかんで枯れたり、弱々しくなり、店頭での鑑賞に耐えなくなったので、自宅の庭陰に引っ越し。

<2019年観賞用ヤーコンの鉢植づくり>

(2月25日)

今日、とても暖かく4月6日の陽気となり、今後とも暖かい日が続くとの予報ですから、例年より早いですが、新たな鉢植を3鉢作ることとしました。

冬に枯れてしまった鉢を空けてみると、びっしり根張りしており、小さな芋が数個付いており、その上にかわいらしい芽がけっこう付いていました。

そこで、芋付きのまま3つに分割し、大半の根は千切り取りました。

用土は、鉢から取り出した土と秋に枯れた鉢の土に、牛糞堆肥を加えて3鉢分の用土を作り、そこへ埋め込み、たっぷり水やりしておきました。

養生は玄関先の軒下で、まずまず日が当たる所です。

ときおり水やりすることにします。

昨年はずんぐりむっくり生育し、あまり大きくならず、管理が楽でしたが、今年も同様な生育をしてくれることを期待しています。

(8月26日)

3鉢のうち2鉢を自宅で管理していたが、1鉢は水涸れで枯れ、もう1鉢は原因不明で枯れてしまった。残り1鉢は店頭で飾っているも、少々やせ衰えた感じです。

(2020年4月)

暖冬であったし、3月も冷え込みがなく、店の軒下に置いておいたヤーコンは枯れることなく冬越ししてくれ、新芽が吹き出し、昨年からの伸びた茎はさすがみっとない姿になっていますので、切り取りました。

2007~2023年産ヤーコン芋の全収穫量 [ヤーコン芋の収穫経年変化]

当地は岐阜、濃尾平野の一角にあり、海抜10メートルの沖積層で、粘土質が比較的多い土壌です。よって、夏は土壌が高温多湿となり、ヤーコンの栽培適地とは言えません。そのため、高畝とし、また、風通しを良くするために、株間70センチ、畝幅150~170センチと広く取っています。

新品種「アンデスの雪」を作付けするようになったのが、2007年で、それ以来、同じ場所で連作しています。当初は6畝、2009年からは、西隣のグラジオラスを栽培していた場所にも作付けし、1畝増やして7畝にしていましたが、2016年からは前年の畝間での栽培としたことにより6畝に戻し、2019年からは東端1畝を減らし5畝としました。

1畝約13株の作付けで、作付け面積は7畝だと約100㎡(1アール)。

畝ごとの収穫量は次のとおりです。なお、2017年までは有機肥料栽培、2018年から無肥料栽培、2022年から減肥料栽培です。

※2014年以降の * 印は最新品種「アンデスの乙女」、無印は「アンデスの雪」

(西) (東)(単位 Kg)

20・・第1畝 第2畝 第3畝 第4畝 第5畝 第6畝 第7畝 合計 7畝換算

07年 ー 31.2 31.2 38.2 38.2 47.6 48.7 235 273

08年 ー 37.2 39.9 36.4 36.6 43.2 57.5 250 291

09年 46.2 34.8 28.5 28.2 32.9 36.6 36.4 244 244

10年 24.2 22.9 17.9 17.9 20.3 26.4 24.2 153 153

11年 38.9 32.4 31.0 38.3 34.4 33.3 33.3 242 242

12年 [34.3] 36.5 33.5 37.4 37.2 30.1 49.8 259 259

13年 17.0 13.6 16.9 20.4 19.2 23.9 [12.8] 113 113

14年*[23.0] 24.2 31.2 28.2 32.4 29.4 *34.9 203 203

15年 40.7 *40.2 50.5 *38.7 50.7 *49.3 57.9 328 328

16年 ー 33.4 *44.0 41.3 *52.0 34.5 *54.7 260 303

17年 19.4 *27.4 18.6 23.4 *40.0 23.5 ー 152 178

18年 ー 8.2 *6.2 *11.2 12.7 10.6 11.8 61 71

19年 32.4 *21.4 16.9 *11.5 17.0 ー 99 139

20年 ー 19.0 *12.4 21.0 *16.2 37.5 106 148

21年 30.0 *10.0 21.1 *13.3 26.6 ー ー 101 141

22年 12.3 *16.8 8.0 *13.2 12.8 ー ー 63 88

23年 8.0 4.9 6.9 5.2 *7.5 ー ー 33 46

<2007年の1畝当たり収穫量の平均値39.2Kgを100とした場合の指数>

※2014年以降の * 印は最新品種「アンデスの乙女」、無印は「アンデスの雪」

20・・ 第1畝 第2畝 第3畝 第4畝 第5畝 第6畝 第7畝 平均

07年 80 80 97 97 121 124 100

08年 95 102 93 93 110 147 107

09年 118 89 73 72 84 93 93 89

10年 63 58 46 46 52 67 62 56

11年 99 83 79 98 88 85 85 89

12年 [88] 93 85 95 95 77 127 95

13年 43 35 43 52 49 61 [33] 41

14年 *[59] 62 80 72 83 75 *89 74

15年 104 *103 129 *99 129 *126 148 120

16年 85 *112 105 *133 88 *140 111

17年 49 *70 47 60 *102 60 65

18年 21 *16 *29 32 27 30 26

19年 83 *55 43 *29 43 51

20年 48 *32 54 *41 96 54

21年 77 *26 54 *34 68 52

22年 31 *43 20 *34 33 32

23年 20 12 18 13 *19 16

(備考)

この場所は、2005年に在来種ヤーコンを、2006年は夏野菜を作付け。

各畝ともに、12、3株中、真夏でも南側3、4株は隣家の陰になる。また、西南の角に柳の木があり、第1~3畝の数株は何時間か陰になる。

[ ]:2012年の第1畝は半畝を早掘り(10月末)し、収穫量が少なかった。

[ ]:2013年の第7畝は同一品種「アンデスの雪」の種芋を購入し、翌年種芋の更新を図ろうと考えて植え付けしたもので収穫量はわずかであった。これは初期成育不良もあったが、当地の今夏の激しすぎる猛暑に耐えられなかったのであろう。翌年からはヤーコンが気候を記憶して猛暑に耐えてくれるようになると考えられる。

[ ]:2014年の第1、2畝は、まだ芋が成長中で収穫量が少なかった。

2007年から2010年までの4年間の連作から言えることをまとめてみましょう。

まず、天候の影響ですが、2010年が大幅な収穫減となったのは、夏の猛暑と雨なしで、枯れる寸前まで行ったものがかなりあったからです。

その前の3年間は、特別に大きな気候変化はなかったと思います。

2009年の収穫減は、毎年使っている混合肥料(化成肥料と種粕)を全く使わず、牛糞と動物残渣ペレットのみとしたので、肥料不足であったと思われます。なお、半分の畝には、燐酸肥料を少々撒きましたが、効果は認められませんでした。

2009年の第1畝の収穫量が多かったのは、10年ほどミニ・グラジオラスを栽培していた場所で、肥沃であったからと思われます。

連作による収穫減が生じているかどうかですが、2年目は収穫増になっていますから、有機肥料を十分に入れれば、問題ないような気がします。

その後の各年の特殊事情は次のとおり。

(2011年産)

有機肥料をまずまず入れたので、連作障害は出なかった模様

第7畝(東端)の収穫量が多いのは、午前中にたっぷり日が当たることと、風通しが良いことにに起因していると思われます。西端の畝は、風通しは東端と同一条件にありますが、真夏に強烈な西日が刺し、葉枯れが目立ちますから、そのダメージを受けて、収穫量が伸びないのでしょう。

(2013年産)

降雨はあったものの猛暑となり大幅な収穫減に。

(2014年産)

第1、2畝はまだ成長中で収穫量が少なかった。気候は良かったから多収穫になってよいはず。そうならなかったのは、余りものの化学肥料を多用したため樹体が絶好調に繁茂したものの芋の出来を悪くしたようだ。

(2015,16年産)

大豊作となったのは、雑草を繁茂させたことにより、真夏の猛暑を防ぐことができたからと思われる。2016年の第1、第6畝の収穫減は各々欠株2株あったため。

(2017年産)

大幅な減産。特にアンデスの雪がひどい。原因不明。

栽培が盛んな山口県の方の話では、天候不順で不作だったとのこと。

(2018年産)

かつてない大凶作。無肥料連作のせいもあろうが、それより今夏の例のない猛暑が原因と思われる。

(2019、20年産)

さほどの猛暑ではなかったが、無肥料連作のせいで収穫減。

(2021年産)

ポット苗の10~20gの種芋に代え、こぶし大の塊を直植えしたことによって、無肥料栽培であっても、とても生育が良く、豊作と思われたが、それは「アンデスの雪」だけで、「アンデスの乙女」は種芋ばかり大きく生長して食用部はチョウ不作となった。

(2022年産)

「アンデスの雪」はこぶし大の塊を直植え、「アンデスの乙女」はポット苗の植え付け。そして、無肥料栽培をあきらめ、1株に牛糞堆肥を2リットル入れるも「アンデスの雪」はチョウ不作。原因不明。なお、種芋は例年以上に大きな塊となった。

(2023年度)

猛暑がかなり長引いたせいか、全体にチョウ不作

新品種「アンデスの雪」を作付けするようになったのが、2007年で、それ以来、同じ場所で連作しています。当初は6畝、2009年からは、西隣のグラジオラスを栽培していた場所にも作付けし、1畝増やして7畝にしていましたが、2016年からは前年の畝間での栽培としたことにより6畝に戻し、2019年からは東端1畝を減らし5畝としました。

1畝約13株の作付けで、作付け面積は7畝だと約100㎡(1アール)。

畝ごとの収穫量は次のとおりです。なお、2017年までは有機肥料栽培、2018年から無肥料栽培、2022年から減肥料栽培です。

※2014年以降の * 印は最新品種「アンデスの乙女」、無印は「アンデスの雪」

(西) (東)(単位 Kg)

20・・第1畝 第2畝 第3畝 第4畝 第5畝 第6畝 第7畝 合計 7畝換算

07年 ー 31.2 31.2 38.2 38.2 47.6 48.7 235 273

08年 ー 37.2 39.9 36.4 36.6 43.2 57.5 250 291

09年 46.2 34.8 28.5 28.2 32.9 36.6 36.4 244 244

10年 24.2 22.9 17.9 17.9 20.3 26.4 24.2 153 153

11年 38.9 32.4 31.0 38.3 34.4 33.3 33.3 242 242

12年 [34.3] 36.5 33.5 37.4 37.2 30.1 49.8 259 259

13年 17.0 13.6 16.9 20.4 19.2 23.9 [12.8] 113 113

14年*[23.0] 24.2 31.2 28.2 32.4 29.4 *34.9 203 203

15年 40.7 *40.2 50.5 *38.7 50.7 *49.3 57.9 328 328

16年 ー 33.4 *44.0 41.3 *52.0 34.5 *54.7 260 303

17年 19.4 *27.4 18.6 23.4 *40.0 23.5 ー 152 178

18年 ー 8.2 *6.2 *11.2 12.7 10.6 11.8 61 71

19年 32.4 *21.4 16.9 *11.5 17.0 ー 99 139

20年 ー 19.0 *12.4 21.0 *16.2 37.5 106 148

21年 30.0 *10.0 21.1 *13.3 26.6 ー ー 101 141

22年 12.3 *16.8 8.0 *13.2 12.8 ー ー 63 88

23年 8.0 4.9 6.9 5.2 *7.5 ー ー 33 46

<2007年の1畝当たり収穫量の平均値39.2Kgを100とした場合の指数>

※2014年以降の * 印は最新品種「アンデスの乙女」、無印は「アンデスの雪」

20・・ 第1畝 第2畝 第3畝 第4畝 第5畝 第6畝 第7畝 平均

07年 80 80 97 97 121 124 100

08年 95 102 93 93 110 147 107

09年 118 89 73 72 84 93 93 89

10年 63 58 46 46 52 67 62 56

11年 99 83 79 98 88 85 85 89

12年 [88] 93 85 95 95 77 127 95

13年 43 35 43 52 49 61 [33] 41

14年 *[59] 62 80 72 83 75 *89 74

15年 104 *103 129 *99 129 *126 148 120

16年 85 *112 105 *133 88 *140 111

17年 49 *70 47 60 *102 60 65

18年 21 *16 *29 32 27 30 26

19年 83 *55 43 *29 43 51

20年 48 *32 54 *41 96 54

21年 77 *26 54 *34 68 52

22年 31 *43 20 *34 33 32

23年 20 12 18 13 *19 16

(備考)

この場所は、2005年に在来種ヤーコンを、2006年は夏野菜を作付け。

各畝ともに、12、3株中、真夏でも南側3、4株は隣家の陰になる。また、西南の角に柳の木があり、第1~3畝の数株は何時間か陰になる。

[ ]:2012年の第1畝は半畝を早掘り(10月末)し、収穫量が少なかった。

[ ]:2013年の第7畝は同一品種「アンデスの雪」の種芋を購入し、翌年種芋の更新を図ろうと考えて植え付けしたもので収穫量はわずかであった。これは初期成育不良もあったが、当地の今夏の激しすぎる猛暑に耐えられなかったのであろう。翌年からはヤーコンが気候を記憶して猛暑に耐えてくれるようになると考えられる。

[ ]:2014年の第1、2畝は、まだ芋が成長中で収穫量が少なかった。

2007年から2010年までの4年間の連作から言えることをまとめてみましょう。

まず、天候の影響ですが、2010年が大幅な収穫減となったのは、夏の猛暑と雨なしで、枯れる寸前まで行ったものがかなりあったからです。

その前の3年間は、特別に大きな気候変化はなかったと思います。

2009年の収穫減は、毎年使っている混合肥料(化成肥料と種粕)を全く使わず、牛糞と動物残渣ペレットのみとしたので、肥料不足であったと思われます。なお、半分の畝には、燐酸肥料を少々撒きましたが、効果は認められませんでした。

2009年の第1畝の収穫量が多かったのは、10年ほどミニ・グラジオラスを栽培していた場所で、肥沃であったからと思われます。

連作による収穫減が生じているかどうかですが、2年目は収穫増になっていますから、有機肥料を十分に入れれば、問題ないような気がします。

その後の各年の特殊事情は次のとおり。

(2011年産)

有機肥料をまずまず入れたので、連作障害は出なかった模様

第7畝(東端)の収穫量が多いのは、午前中にたっぷり日が当たることと、風通しが良いことにに起因していると思われます。西端の畝は、風通しは東端と同一条件にありますが、真夏に強烈な西日が刺し、葉枯れが目立ちますから、そのダメージを受けて、収穫量が伸びないのでしょう。

(2013年産)

降雨はあったものの猛暑となり大幅な収穫減に。

(2014年産)

第1、2畝はまだ成長中で収穫量が少なかった。気候は良かったから多収穫になってよいはず。そうならなかったのは、余りものの化学肥料を多用したため樹体が絶好調に繁茂したものの芋の出来を悪くしたようだ。

(2015,16年産)

大豊作となったのは、雑草を繁茂させたことにより、真夏の猛暑を防ぐことができたからと思われる。2016年の第1、第6畝の収穫減は各々欠株2株あったため。

(2017年産)

大幅な減産。特にアンデスの雪がひどい。原因不明。

栽培が盛んな山口県の方の話では、天候不順で不作だったとのこと。

(2018年産)

かつてない大凶作。無肥料連作のせいもあろうが、それより今夏の例のない猛暑が原因と思われる。

(2019、20年産)

さほどの猛暑ではなかったが、無肥料連作のせいで収穫減。

(2021年産)

ポット苗の10~20gの種芋に代え、こぶし大の塊を直植えしたことによって、無肥料栽培であっても、とても生育が良く、豊作と思われたが、それは「アンデスの雪」だけで、「アンデスの乙女」は種芋ばかり大きく生長して食用部はチョウ不作となった。

(2022年産)

「アンデスの雪」はこぶし大の塊を直植え、「アンデスの乙女」はポット苗の植え付け。そして、無肥料栽培をあきらめ、1株に牛糞堆肥を2リットル入れるも「アンデスの雪」はチョウ不作。原因不明。なお、種芋は例年以上に大きな塊となった。

(2023年度)

猛暑がかなり長引いたせいか、全体にチョウ不作

2023年産ヤーコン芋の第5回(1畝)(最終)収獲 [ヤーコン芋の収穫]

約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年ヤーコンを連作しています。

ずっと7畝の栽培でしたが、2017年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝としました。さらに2019年から、他の野菜を作付けするため、さらに1畝減らして5畝と縮小しました。

畝幅は約150cm、1畝(約10m)に13株(株間約70cm)の栽培です。

約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年ヤーコンを連作しています。

ずっと7畝の栽培でしたが、2017年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝としました。さらに2019年から、他の野菜を作付けするため、さらに1畝減らして5畝と縮小しました。

畝幅は約150cm、1畝(約10m)に13株(株間約70cm)の栽培です。

<2023年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪4畝、アンデスの乙女1畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月19日 収獲)

第2畝 アンデスの雪 (12月末 収獲予定)→1月2日収穫

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)→2月17日収穫

第4畝 アンデスの雪 (2月末 収獲予定)→3月16日収穫

第5畝 アンデスの乙女 (3月中旬収獲予定)→3月16日収穫

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

未収穫畝は12月25日に地上部を全部刈り取り、ビニールシートを被せて冬越ししてあります。

<第5回ヤーコン掘り:3月16日>西から第5畝(アンデスの乙女)

3月14日、やっと強い冷え込みが終わったので、ビニールシートを外す。

今日、3月16日第4畝とともに第5畝も収穫。

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、昨年度産から植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。1畝約10m、15株ほどの栽培で7.5kgしかなかった。種芋もごく小さい。肥料不足と、猛暑が長かったせいだろう。

畝の北端を掘って種芋を埋め込み。肥料袋を被せ、雨水が浸み込まないようにし、軽く土を乗せ、袋が飛ばないようにする。→ヤーコンの種芋の保存方法

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、翌日、簡単に水洗い。スーパーの買い物籠に入れたままジェット水流をかけて泥落とし。量が少ないから、これでOK。

<2022年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月27日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 ( 1月 8日 収獲)

第3畝 アンデスの雪 (2月12日 収獲)

第4畝 アンデスの乙女 (3月19日 収獲)

第5畝 アンデスの雪 (3月19日 収獲)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2023年3月19日)

<第5回ヤーコン掘り>西から第5畝(アンデスの乙女)

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、今年度産は植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。種芋だけは例年並みの豊作。

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、簡単に水洗い。プラスチックの大箱に入れたままジェット水流をかけ、少しずつ取り出してスーパーの買い物籠に入れ、これもジェット水流をかける。これで、ほとんど泥落しができる。

水洗いした後で計量したところ、1畝全部で13kgとパッとしない出来。不作の原因はまったくもって不明。

なお、種芋は一緒に持ち帰り、明日切り分ける予定。

<2021年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月28日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 (12月20日部分収穫、1月初め残り収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月16日、23日 収獲)

第4畝 アンデスの乙女 (2月24日 収獲)

第5畝 アンデスの雪 (3月20日 収獲)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

<第5回(最終)ヤーコン掘り>西から第5畝(アンデスの雪)

(2022年3月20日)

猛暑はなく、収穫量が多くなっていいのですが、ここ4年、無肥料・連作栽培しており、今までの4畝は平均して例年の半分ほど。この畝は一番東につき期待するも、26.6kgの収穫で、平年の3分の2となりました。この畝の芋は収穫後、大半を冷蔵庫保管し、なんとか8月まで持たせたいです。

あまり出来が良くないので、掘るのは簡単。ビッチュウで少し遠めを軽く起こし、芋が見えた当たりにビッチュウを振り下ろし、グイッと持ち上げればよし。

来季の作付け位置は掘った跡をそのまま使いますから、あまり土移動はさせないことに。

なお、掘り出した上部の種芋になる塊は、今年は寒かったのであまり発芽は進んでおらず、種芋づくりがやりやすいです。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、プラスチック桶に入れ、ジェット水流を少しかけてから、軽く混ぜて泥落し。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、泥付きだと扱いにくいから、こうしています。

<2020年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、昨年からアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月末 収獲予定)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末 収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2021年3月14日)

<第5回(最終)ヤーコン掘り>西から第5畝(アンデスの雪)

猛暑はなく、収穫量が多くなっていいのですが、ここ4年、無肥料・連作栽培しており、今までの4畝は例年の半分ほど。でも、この畝はけっこう出来ており、37.5kgの収穫。平年並みの高収穫となりました。この芋は大半を冷蔵庫保管し、なんとか8月まで持たせたいです。

掘る方法、併せて来季の畝づくり、これらは1か月前の第4畝と同じですから、省略します。畑で長く保管したこともあり、部分的に凍みた芋が数個はありました。

なお、掘り出した芋のうち、上部の種芋になる塊はけっこう発芽が進んでいました。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、平たいプラスチック桶に入れ、ジェット水流で泥落し。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、泥付きだと扱いにくいからです。

<2019年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月末 収獲予定)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末 収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2020年3月15日)

<第5回(最終)ヤーコン掘り>西から第5畝(アンデスの雪)

第1回ヤーコン掘りは12月1日に行い、その後12月22日には地上部を全部刈り取り、第3~5畝はビニールシートを被せて冬越しさせました。

12月末にヤーコン掘りを予定した第2畝は、地上部を全部刈り取っただけで放置し、年明け後の1月6日に収穫作業を行いました。

次いで第3畝を1月26日に、第4畝を2月24日に、今日が最終の収穫作業。

2019年の夏もけっこう猛暑でしたが、前年のような酷いことはなく、さほどダメージは受けていませんが、畝の東のほうへ行けば行くほど生育が悪く、その原因は不明です。

なお、ここ3年、無肥料・連作栽培しており、今年生育がいい西から第1畝であっても、従前に比べると地上部の生育は若干見劣りがします。今日掘る第5畝もイマイチの生育で、あまり期待できません。

掘る方法、併せて来季の畝づくり、これらは1か月前の第4畝と同じですから、省略します。

暖冬、暖春につき、凍みた芋はたった2本あっただけです。

なお、掘り出した芋のうち、上部の種芋になる塊はけっこう発芽が進んでいました。これは、今まで土を被せて保存している箇所の続きに土を被せて保存することにしました。来週か再来週に掘り出して、種芋づくりする予定です。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、水洗いして、ざっと泥落し。大きなプラスチック桶に2回くぐらせるだけで、ほとんどきれいに泥を落とせます。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、大半を当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

ただし、今回は収穫量が少なかったですから、平たいプラスチック桶に入れ、ジェット水流で泥落しをすることにしました。

ここで計量。17kgしかありませんでした。平年作の5割。少々さびしいです。

無肥料栽培3年目ということで、そうなったのでしょう。

<2018年産>

(2019年2月25日)

2018年産ヤーコン掘りの第1回は、地上部がまだ青々していた11月25日に1畝行いましたが、その後、霜が降り、地上部は凍みて枯れ、これで芋の生長はストップ。12月16日に第2回、12月31日に第3回、年が明けた1月30日に第4回、そして今日(2月25日)に第5回目のヤーコン掘りを行ないました。

うちでは、約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年連作しています。

例年7畝の栽培でしたが、一昨年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝(畝幅は約150センチ)とし、今年も同様に6畝としました。

なお、1畝(約10m)に13株(株間約70センチ)の栽培です。

2018年産の作付けは、前年同様2品種ですが、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、アンデスの雪4畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から第1畝 アンデスの雪 (11月末収獲予定)→11月25日

第2畝 アンデスの乙女 (11月末収獲予定)→12月16日

第3畝 アンデスの乙女 (12月末収獲予定)→12月31日

第4畝 アンデスの雪 (1月末収獲予定)→ 1月30日

第5畝 アンデスの雪 (2月末収獲予定)→ 2月25日

第6畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとし、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

そして、毎月下旬に西から1、2畝ずつ掘っていき、3月に掘り終えます。

なお、第4畝から先は真冬における芋の凍み防止のため、12月16日にビニールシートで覆っておきましたが、今日、この先暖かい日が続く予報なので、第6畝のシートを外しました。

<今年の第5回ヤーコン掘り:2月25日>

・西から第5列(アンデスの雪)

どの列も例年より全般に非常に育ちが悪いです。原因は、無肥料栽培としたこともありますが、何よりも今夏の例のない猛暑によるダメージが大きいでしょう。枯れるものもけっこうあり、今回の畝は4株が無収穫となりました。

これでは芋がほとんど採れないと思われたのですが、なんとか10.6kgの収穫がありましたが、平年作の3割弱と、みじめなものです。

種芋の生育も、平年よりずっと悪かったです。

<収穫と同時に来季の畝づくり>

第5畝のヤーコンの地上部は12月16日に鎌で刈り取り、これは第6畝との畝間に置いておきました。

第5畝を掘るに当たり、まず、テンワで枯草を畝の両脇に削り落とします。

次に、鍬で畝の片側の法面を掘り進み、ヤーコンの残骸やうっそうと生えていた枯草に土を被せていきます。そして、もう片側の法面を掘り進み、同様に土被せ。

次に、株間を鍬で両側に土退けするのが常でしたが、出来が悪いので、ビッチュウをふるって芋を掘り進めることとしました。

芋を掘り終わったら、片側のみ土をビッチュウで寄せて、今季の畝間が来季の作付け畝となるようにします。

今回、作った畝は、来期の第5畝で、ビッチュウで土移動をさせながら粗整形をしたところです。畝の中央下部には枯草などがたっぷり入りました。

来季も今季と同様に無肥料(ただし、枯草は堆肥化しますが)での栽培に挑戦することにしています。

掘り出した芋のうち上部に塊として付いているのが種芋で、これは、畝を完成させた後、畝の北の端に埋め込んでおきました。もう冷え込むことはないですから、前回までのような、ビニール製肥料袋を乗せて凍み防止措置を取るのは省略です。

<収獲した芋は水洗い>

収穫量が少なかったので、本日、ジェット水流で泥落し。

豊作のときは、大きなプラスチック桶に2回くぐらせるのですが、これでほとんどきれいに泥を落とせます。水洗いすると、日持ちが悪くなるかと思いますが、大半を、といっても今年は自家消費が半分近いでしょうが、当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

ずっと7畝の栽培でしたが、2017年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝としました。さらに2019年から、他の野菜を作付けするため、さらに1畝減らして5畝と縮小しました。

畝幅は約150cm、1畝(約10m)に13株(株間約70cm)の栽培です。

約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年ヤーコンを連作しています。

ずっと7畝の栽培でしたが、2017年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝としました。さらに2019年から、他の野菜を作付けするため、さらに1畝減らして5畝と縮小しました。

畝幅は約150cm、1畝(約10m)に13株(株間約70cm)の栽培です。

<2023年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪4畝、アンデスの乙女1畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月19日 収獲)

第2畝 アンデスの雪 (12月末 収獲予定)→1月2日収穫

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)→2月17日収穫

第4畝 アンデスの雪 (2月末 収獲予定)→3月16日収穫

第5畝 アンデスの乙女 (3月中旬収獲予定)→3月16日収穫

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

未収穫畝は12月25日に地上部を全部刈り取り、ビニールシートを被せて冬越ししてあります。

<第5回ヤーコン掘り:3月16日>西から第5畝(アンデスの乙女)

3月14日、やっと強い冷え込みが終わったので、ビニールシートを外す。

今日、3月16日第4畝とともに第5畝も収穫。

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、昨年度産から植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。1畝約10m、15株ほどの栽培で7.5kgしかなかった。種芋もごく小さい。肥料不足と、猛暑が長かったせいだろう。

畝の北端を掘って種芋を埋め込み。肥料袋を被せ、雨水が浸み込まないようにし、軽く土を乗せ、袋が飛ばないようにする。→ヤーコンの種芋の保存方法

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、翌日、簡単に水洗い。スーパーの買い物籠に入れたままジェット水流をかけて泥落とし。量が少ないから、これでOK。

<2022年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月27日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 ( 1月 8日 収獲)

第3畝 アンデスの雪 (2月12日 収獲)

第4畝 アンデスの乙女 (3月19日 収獲)

第5畝 アンデスの雪 (3月19日 収獲)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2023年3月19日)

<第5回ヤーコン掘り>西から第5畝(アンデスの乙女)

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、今年度産は植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。種芋だけは例年並みの豊作。

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、簡単に水洗い。プラスチックの大箱に入れたままジェット水流をかけ、少しずつ取り出してスーパーの買い物籠に入れ、これもジェット水流をかける。これで、ほとんど泥落しができる。

水洗いした後で計量したところ、1畝全部で13kgとパッとしない出来。不作の原因はまったくもって不明。

なお、種芋は一緒に持ち帰り、明日切り分ける予定。

<2021年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月28日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 (12月20日部分収穫、1月初め残り収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月16日、23日 収獲)

第4畝 アンデスの乙女 (2月24日 収獲)

第5畝 アンデスの雪 (3月20日 収獲)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

<第5回(最終)ヤーコン掘り>西から第5畝(アンデスの雪)

(2022年3月20日)

猛暑はなく、収穫量が多くなっていいのですが、ここ4年、無肥料・連作栽培しており、今までの4畝は平均して例年の半分ほど。この畝は一番東につき期待するも、26.6kgの収穫で、平年の3分の2となりました。この畝の芋は収穫後、大半を冷蔵庫保管し、なんとか8月まで持たせたいです。

あまり出来が良くないので、掘るのは簡単。ビッチュウで少し遠めを軽く起こし、芋が見えた当たりにビッチュウを振り下ろし、グイッと持ち上げればよし。

来季の作付け位置は掘った跡をそのまま使いますから、あまり土移動はさせないことに。

なお、掘り出した上部の種芋になる塊は、今年は寒かったのであまり発芽は進んでおらず、種芋づくりがやりやすいです。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、プラスチック桶に入れ、ジェット水流を少しかけてから、軽く混ぜて泥落し。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、泥付きだと扱いにくいから、こうしています。

<2020年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、昨年からアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月末 収獲予定)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末 収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2021年3月14日)

<第5回(最終)ヤーコン掘り>西から第5畝(アンデスの雪)

猛暑はなく、収穫量が多くなっていいのですが、ここ4年、無肥料・連作栽培しており、今までの4畝は例年の半分ほど。でも、この畝はけっこう出来ており、37.5kgの収穫。平年並みの高収穫となりました。この芋は大半を冷蔵庫保管し、なんとか8月まで持たせたいです。

掘る方法、併せて来季の畝づくり、これらは1か月前の第4畝と同じですから、省略します。畑で長く保管したこともあり、部分的に凍みた芋が数個はありました。

なお、掘り出した芋のうち、上部の種芋になる塊はけっこう発芽が進んでいました。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、平たいプラスチック桶に入れ、ジェット水流で泥落し。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、泥付きだと扱いにくいからです。

<2019年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月末 収獲予定)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末 収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2020年3月15日)

<第5回(最終)ヤーコン掘り>西から第5畝(アンデスの雪)

第1回ヤーコン掘りは12月1日に行い、その後12月22日には地上部を全部刈り取り、第3~5畝はビニールシートを被せて冬越しさせました。

12月末にヤーコン掘りを予定した第2畝は、地上部を全部刈り取っただけで放置し、年明け後の1月6日に収穫作業を行いました。

次いで第3畝を1月26日に、第4畝を2月24日に、今日が最終の収穫作業。

2019年の夏もけっこう猛暑でしたが、前年のような酷いことはなく、さほどダメージは受けていませんが、畝の東のほうへ行けば行くほど生育が悪く、その原因は不明です。

なお、ここ3年、無肥料・連作栽培しており、今年生育がいい西から第1畝であっても、従前に比べると地上部の生育は若干見劣りがします。今日掘る第5畝もイマイチの生育で、あまり期待できません。

掘る方法、併せて来季の畝づくり、これらは1か月前の第4畝と同じですから、省略します。

暖冬、暖春につき、凍みた芋はたった2本あっただけです。

なお、掘り出した芋のうち、上部の種芋になる塊はけっこう発芽が進んでいました。これは、今まで土を被せて保存している箇所の続きに土を被せて保存することにしました。来週か再来週に掘り出して、種芋づくりする予定です。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、水洗いして、ざっと泥落し。大きなプラスチック桶に2回くぐらせるだけで、ほとんどきれいに泥を落とせます。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、大半を当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

ただし、今回は収穫量が少なかったですから、平たいプラスチック桶に入れ、ジェット水流で泥落しをすることにしました。

ここで計量。17kgしかありませんでした。平年作の5割。少々さびしいです。

無肥料栽培3年目ということで、そうなったのでしょう。

<2018年産>

(2019年2月25日)

2018年産ヤーコン掘りの第1回は、地上部がまだ青々していた11月25日に1畝行いましたが、その後、霜が降り、地上部は凍みて枯れ、これで芋の生長はストップ。12月16日に第2回、12月31日に第3回、年が明けた1月30日に第4回、そして今日(2月25日)に第5回目のヤーコン掘りを行ないました。

うちでは、約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年連作しています。

例年7畝の栽培でしたが、一昨年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝(畝幅は約150センチ)とし、今年も同様に6畝としました。

なお、1畝(約10m)に13株(株間約70センチ)の栽培です。

2018年産の作付けは、前年同様2品種ですが、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、アンデスの雪4畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から第1畝 アンデスの雪 (11月末収獲予定)→11月25日

第2畝 アンデスの乙女 (11月末収獲予定)→12月16日

第3畝 アンデスの乙女 (12月末収獲予定)→12月31日

第4畝 アンデスの雪 (1月末収獲予定)→ 1月30日

第5畝 アンデスの雪 (2月末収獲予定)→ 2月25日

第6畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとし、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

そして、毎月下旬に西から1、2畝ずつ掘っていき、3月に掘り終えます。

なお、第4畝から先は真冬における芋の凍み防止のため、12月16日にビニールシートで覆っておきましたが、今日、この先暖かい日が続く予報なので、第6畝のシートを外しました。

<今年の第5回ヤーコン掘り:2月25日>

・西から第5列(アンデスの雪)

どの列も例年より全般に非常に育ちが悪いです。原因は、無肥料栽培としたこともありますが、何よりも今夏の例のない猛暑によるダメージが大きいでしょう。枯れるものもけっこうあり、今回の畝は4株が無収穫となりました。

これでは芋がほとんど採れないと思われたのですが、なんとか10.6kgの収穫がありましたが、平年作の3割弱と、みじめなものです。

種芋の生育も、平年よりずっと悪かったです。

<収穫と同時に来季の畝づくり>

第5畝のヤーコンの地上部は12月16日に鎌で刈り取り、これは第6畝との畝間に置いておきました。

第5畝を掘るに当たり、まず、テンワで枯草を畝の両脇に削り落とします。

次に、鍬で畝の片側の法面を掘り進み、ヤーコンの残骸やうっそうと生えていた枯草に土を被せていきます。そして、もう片側の法面を掘り進み、同様に土被せ。

次に、株間を鍬で両側に土退けするのが常でしたが、出来が悪いので、ビッチュウをふるって芋を掘り進めることとしました。

芋を掘り終わったら、片側のみ土をビッチュウで寄せて、今季の畝間が来季の作付け畝となるようにします。

今回、作った畝は、来期の第5畝で、ビッチュウで土移動をさせながら粗整形をしたところです。畝の中央下部には枯草などがたっぷり入りました。

来季も今季と同様に無肥料(ただし、枯草は堆肥化しますが)での栽培に挑戦することにしています。

掘り出した芋のうち上部に塊として付いているのが種芋で、これは、畝を完成させた後、畝の北の端に埋め込んでおきました。もう冷え込むことはないですから、前回までのような、ビニール製肥料袋を乗せて凍み防止措置を取るのは省略です。

<収獲した芋は水洗い>

収穫量が少なかったので、本日、ジェット水流で泥落し。

豊作のときは、大きなプラスチック桶に2回くぐらせるのですが、これでほとんどきれいに泥を落とせます。水洗いすると、日持ちが悪くなるかと思いますが、大半を、といっても今年は自家消費が半分近いでしょうが、当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

2023年産ヤーコン芋の第4回(1畝)収獲 [ヤーコン芋の収穫]

約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年ヤーコンを連作しています。

ずっと7畝の栽培でしたが、2017年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝としました。さらに2019年から、他の野菜を作付けするため、さらに1畝減らして5畝と縮小しました。

畝幅は約150cm、1畝(約10m)に13株(株間約70cm)の栽培です。

<2023年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪4畝、アンデスの乙女1畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月19日 収獲)

第2畝 アンデスの雪 (12月末 収獲予定)→1月2日収穫

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)→2月17日収穫

第4畝 アンデスの雪 (2月末 収獲予定)→3月16日収穫

第5畝 アンデスの乙女 (3月中旬収獲予定)→3月16日収穫

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

未収穫畝は12月25日に地上部を全部刈り取り、ビニールシートを被せて冬越ししてあります。

<第4回ヤーコン掘り:3月16日>西から第4畝(アンデスの雪)

3月14日、やっと強い冷え込みが終わったので、ビニールシートを外す。

今日、3月16日第4畝を少々遅れたが、収穫作業(第5畝も。別記事)。

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、昨年度産から植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。1畝約10m、15株ほどの栽培で5.2kgしかなかった。種芋もごく小さい。肥料不足と、猛暑が長かったせいだろう。

畝の北端を掘って種芋を埋め込み。肥料袋を被せ、雨水が浸み込まないようにし、軽く土を乗せ、袋が飛ばないようにする。→ヤーコンの種芋の保存方法

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、翌日、簡単に水洗い。スーパーの買い物籠に入れたままジェット水流をかけて泥落とし。量が少ないから、これでOK。

<2022年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月27日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 ( 1月 8日 収獲)

第3畝 アンデスの雪 (2月12日 収獲)

第4畝 アンデスの乙女 (3月19日 収獲)

第5畝 アンデスの雪 (3月19日 収獲)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2023年3月19日)

<第4回ヤーコン掘り>西から第4畝(アンデスの乙女)

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、今年度産は植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。種芋だけは例年並みの豊作。

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、簡単に水洗い。プラスチックの大箱に入れたままジェット水流をかけ、少しずつ取り出してスーパーの買い物籠に入れ、これもジェット水流をかける。これで、ほとんど泥落しができる。

水洗いした後で計量したところ、1畝全部で13kgとパッとしない出来。不作の原因はまったくもって不明。

なお、種芋は一緒に持ち帰り、明日切り分ける予定。

<2021年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月28日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 (12月20日部分収穫、1月初め残り収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月16日、23日 収獲)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2022年2月28日)

<第4回ヤーコン掘り>西から第4畝(アンデスの乙女)

ここ4年、無肥料・連作栽培しており、昨年までは地上部の生育は芳しくなかったが、今年は、種芋を従前のようなポット苗(芋の大きさは10~20g)ではなく、こぶし大の塊を直植えしたせいで、けっこう生育が良かった。

しかし、2か月前の第2畝(アンデスの乙女)同様、種芋ばかり大きく生育し、食用芋はわずかで、期待外れ。第1畝の「アンデスの雪」は、種芋は例年どおりの大きさで、食用芋は高収穫だったが、「アンデスの乙女」はまるで違うのにビックリ。「アンデスの乙女」は小さい種芋でないとダメなことが分かった。

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、簡単に水洗い。プラスチックの大箱に入れたままジェット水流をかけ、少しずつ取り出してスーパーの買い物籠に入れ、これもジェット水流をかける。これで、ほとんど泥落しができる。

水洗いした後で計量したところ、1畝13株で13.3kgと不作。

なお、種芋は畝の北端に埋め込んで保存→ヤーコンの種芋の保存方法

<2020年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、昨年からアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月末 収獲予定)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末 収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2021年2月28日)

<第4回ヤーコン掘り>西から第4畝(アンデスの乙女)

12月下旬に地上部を全部刈り取り、第3~5畝はビニールシートを被せて冬越ししてあります。

今日(2月28日)第4畝の収穫作業。

ここ4年、無肥料・連作栽培しており、イマイチの生育で、あまり期待できません。

まずは、第4畝の西面に繁茂していた雑草の枯草を鍬で引っ掻いて、半分できている来季第3畝に枯草を寄せ、第4畝の西面の法面の下部を鍬で掘って土を被せます。これで来季第3畝が8割方できあがります。

次に、第4畝の東面に繁茂していた雑草の枯草を鍬で引っ掻いて、第5畝との畝間に寄せ、第4畝の東面の法面の下部を鍬で掘って土を被せます。この箇所を来季第4畝の中心(峰)にします。

続いて、株間の土を東西に均等になるよう鍬で退けます。これで株周りが四角い形で残ります。この作業の間に、長く大きなヤーコン芋が引っかかって姿を見せることがありますが、折れることはないです。これは千切り取っておきます。

今度はビッチュウに持ち替え、株をグイっと掘り起こし(例年)するのですが、今年は出来が悪いので、鍬で十分掘り起こし可能。

芋の付き方が悪くて、やはりたいした収量にはなりそうにないです。なお、芋の形は良型のものが多いものの、ひび割れが散見されました。なお、毎年のことですが、小さなくず芋もけっこうありました。

1株掘る毎に、上部の種芋になる塊から下部の食用芋を千切り取り、食用芋のヒゲ根を手でむしり取る。太いヒゲ根は鎌で切り取り、食用芋は箱に入れる。そして、種芋になる塊から出ている根を鎌でざっと切り取り、これは退けておきます。

切り取った根、凍みた芋(今年は数本あり)、あまりに小さい芋、これらは隣の畝に放る。

<収穫後、すぐに来季の畝づくり>

今季の畝間が来季の畝、という形で、今年は畝を半畝分だけ東にずらします。

よって、まず、西側は来季第3畝で、先ほどの作業で8割方できており、芋掘りした部分の土を半分西に寄せて完成。残り半分の土を東に寄せて、来季第4畝が半分完成。残りは3月半ばに第5畝を掘るときに完成させます。

なお、来季も無肥料(ただし、枯草は堆肥化しますが)での栽培に挑戦。

種芋は、例年、畑で地中保存するのですが、今年は遠方の方に明日送ることにしており、箱に入れて自宅へ持ち帰り。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、食用部の芋は水洗いして、ざっと泥落し。大きなプラスチック桶に2回くぐらせるだけで、ほとんどきれいに泥を落とせます。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、大半を当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

ただし、今回は収穫量が少なかったですから、ジェット水流で泥落しをすることにしました。

ここで計量。15kgはあるなと思ったのですが、16.2kg。平年作の4割。少々さびしいです。無肥料栽培4年目という過酷な条件がきっと影響したのでしょう。

<2019年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月末 収獲予定)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末 収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2020年2月24日)

<第4回ヤーコン掘り>西から第4畝(アンデスの乙女)

第1回ヤーコン掘りは12月1日に行い、その後12月22日には地上部を全部刈り取り、第3~5畝はビニールシートを被せて冬越ししてあります。

12月末にヤーコン掘りを予定した第2畝は、地上部を全部刈り取っただけで放置し、年明け後の1月6日に収穫作業を行いました。

次いで第3畝を1月26日に、そして今日(2月24日)第4畝の収穫作業。

2019年の夏もけっこう猛暑でしたが、前年のような酷いことはなく、さほどダメージは受けていませんが、畝の東のほうへ行けば行くほど生育が悪く、その原因は不明です。

なお、ここ3年、無肥料・連作栽培しており、今年生育がいい西から第1畝であっても、従前に比べると地上部の生育は若干見劣りがします。今日掘る第4畝もイマイチの生育で、あまり期待できません。

まずは、第4畝の西面に繁茂していた雑草の枯草を鍬で引っ掻いて、半分できている来季第3畝に枯草を寄せ、第4畝の西面の法面の下部を鍬で掘って土を被せます。これで来季第3畝が8割方できあがります。

次に、第4畝の東面に繁茂していた雑草の枯草を鍬で引っ掻いて、第5畝との畝間に寄せ、第4畝の東面の法面の下部を鍬で掘って土を被せます。この箇所を来季第4畝の中心(峰)にします。

続いて、株間の土を東西に均等になるよう鍬で退けます。これで株周りが四角い形で残ります。この作業の間に、長く大きなヤーコン芋が引っかかって姿を見せることがありますが、折れることはないです。これは千切り取っておきます。

今度はビッチュウに持ち替え、株をグイっと掘り起こし。芋の付き方が悪くて、やはりたいした収量にはなりそうにないです。なお、芋の形は良型のものが多いものの、表皮がゴツゴツしたものもけっこうありました。これは生育が悪かったからでしょう。なお、毎年のことですが、小さなくず芋もけっこうありました。

1株掘る毎に、上部の種芋になる塊から下部の食用芋を千切り取り、食用芋のヒゲ根を手でむしり取る。太いヒゲ根は鎌で切り取り、食用芋は箱に入れる。そして、種芋になる塊から出ている根を鎌でざっと切り取り、これは退けておきます。

切り取った根、凍みた芋(今年は全然なかった)、あまりに小さい芋、これらは別の箱に入れる。このまま畝に放置して、後から畝づくりするときに混ぜ込んでいいと思うも、来季のヤーコンが自家中毒するかもしれないと気になり、これらは、もう一つ先の畝間にばら撒き、1か月間、野ざらしにして枯れさせることにしています。

<収穫後、すぐに来季の畝づくり>

今季の畝間が来季の畝、という形で、今年は畝を半畝分だけ東にずらします。

よって、まず、西側は来季第3畝で、先ほどの作業で8割方できており、芋掘りした部分の土を半分西に寄せて完成。残り半分の土を東に寄せて、来季第4畝が半分完成。残りは2月末に第5畝を掘るときに完成させます。

ところが、昨年の5畝の畝づくりのとき、西のほうは畝間が広く、東のほうは狭くなっており、また、若干、平行四辺形の畑につき、畑の中央部の固定畝(グラジオラス)から東側を一昨年から気持ち扇型の畝配置に変更しつつあり、畝配置の修正に迫られました。

そこで、前回掘るとき、巻き尺を持ち出し、南側の畝幅155cm、北側の畝幅135cmとし、畝の峰に目印の棒を指し、畝配置をかなり修正することにしました。よって、今回の畝づくりで南のほうは若干の位置ずらし、北のほうはほとんど位置変更なしとなりました。

なお、来季も無肥料(ただし、枯草は堆肥化しますが)での栽培に挑戦。

さて、もう一仕事残っています。掘り出した芋のうち、上部の種芋になる塊を畝の北端部分を使って冬越しさせる作業。地面をフラットな状態にし、ここに2段で並べ置き、土をたっぷり掛け、ビニール製肥料袋を乗せて凍み防止措置を取り、軽く土をかけて袋が飛ばないようにしておきます。そして、周りに水たまりができないよう、鍬で溝づくり。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、水洗いして、ざっと泥落し。大きなプラスチック桶に2回くぐらせるだけで、ほとんどきれいに泥を落とせます。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、大半を当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

ただし、今回は収穫量が少なかったですから、平たいプラスチック桶に入れ、ジェット水流で泥落しをすることにしました。

ここで計量。15kgあってほしいと願うも、計量したら11.5kg。平年作の5割にも届きませんでした。少々さびしいです。無肥料栽培3年目という過酷な条件がきっと影響したのでしょう。

<2018年産>

(2019年1月30日)

2018年産ヤーコン掘りの第1回は、地上部がまだ青々していた11月25日に1畝行いましたが、その後、霜が降り、地上部は凍みて枯れ、これで芋の生長はストップ。12月16日に第2回、12月31日に第3回ヤーコン掘りを行ないました。

そして、年が明け、今日(1月30日)第4回ヤーコン掘りを行ないました。

うちでは、約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年連作しています。

例年7畝の栽培でしたが、一昨年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝(畝幅は約150センチ)とし、今年も同様に6畝としました。

なお、1畝(約10m)に13株(株間約70センチ)の栽培です。

2018年産の作付けは、前年同様2品種ですが、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、アンデスの雪4畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から第1畝 アンデスの雪 (11月末収獲予定)→11月25日

第2畝 アンデスの乙女 (11月末収獲予定)→12月16日

第3畝 アンデスの乙女 (12月末収獲予定)→12月31日

第4畝 アンデスの雪 (1月末収獲予定)→ 1月30日

第5畝 アンデスの雪 (2月末収獲予定)

第6畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとし、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

そして、毎月下旬に西から1、2畝ずつ掘っていき、3月に掘り終えます。

なお、第4畝からは芋の凍み防止のため、12月16日にビニールシートで覆ってあります。

<今年の第4回ヤーコン掘り:1月30日>

・西から第4列(アンデスの雪)

どの列も例年より全般に非常に育ちが悪いです。原因は、無肥料栽培としたこともありますが、何よりも今夏の例のない猛暑によるダメージが大きいでしょう。枯れるものもけっこうありました。(ただし、この畝は枯れるものはなかったです。)

これでは芋がほとんど採れないと思われたのですが、なんとか12.7kgの収穫がありましたが、平年作の3割強と、みじめなものです。

種芋の生育も、平年よりずっと悪かったです。

<収穫と同時に来季の畝づくり>

第4畝のヤーコンの地上部は12月16日に鎌で刈り取り、これは第5畝との畝間に置いておきました。

第4畝を掘るに当たり、まず、テンワで枯草を畝の両脇に削り落とします。

次に、鍬で畝の片側の法面を掘り進み、ヤーコンの残骸やうっそうと生えていた枯草に土を被せていきます。そして、もう片側の法面を掘り進み、同様に土被せ。

今度は、株間を鍬で両側に土退け。

これよりビッチュウをふるって芋を掘り進めます。

芋を掘り終わったら、片側のみ土をビッチュウで寄せて、今季の畝間が来季の作付け畝となるようにします。

今回、作った畝は、来期の第4畝で、ビッチュウで土移動をさせながら粗整形をしたところです。畝の中央下部には枯草などがたっぷり入りました。

来季も今季と同様に無肥料(ただし、枯草は堆肥化しますが)での栽培に挑戦することにしています。

掘り出した芋のうち上部に塊として付いているのが種芋で、これは、畝を完成させた後、畝の北の端に埋め込み、ビニール製肥料袋を乗せて凍み防止措置を取り、軽く土をかけて袋が飛ばないようにしておきました。

<収獲した芋は水洗い>

収穫量が少なかったので、本日、ジェット水流で泥落し。

豊作のときは、大きなプラスチック桶に2回くぐらせるのですが、これでほとんどきれいに泥を落とせます。水洗いすると、日持ちが悪くなるかと思いますが、大半を、といっても今年は自家消費が半分近いでしょうが、当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

ずっと7畝の栽培でしたが、2017年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝としました。さらに2019年から、他の野菜を作付けするため、さらに1畝減らして5畝と縮小しました。

畝幅は約150cm、1畝(約10m)に13株(株間約70cm)の栽培です。

<2023年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪4畝、アンデスの乙女1畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月19日 収獲)

第2畝 アンデスの雪 (12月末 収獲予定)→1月2日収穫

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)→2月17日収穫

第4畝 アンデスの雪 (2月末 収獲予定)→3月16日収穫

第5畝 アンデスの乙女 (3月中旬収獲予定)→3月16日収穫

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

未収穫畝は12月25日に地上部を全部刈り取り、ビニールシートを被せて冬越ししてあります。

<第4回ヤーコン掘り:3月16日>西から第4畝(アンデスの雪)

3月14日、やっと強い冷え込みが終わったので、ビニールシートを外す。

今日、3月16日第4畝を少々遅れたが、収穫作業(第5畝も。別記事)。

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、昨年度産から植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。1畝約10m、15株ほどの栽培で5.2kgしかなかった。種芋もごく小さい。肥料不足と、猛暑が長かったせいだろう。

畝の北端を掘って種芋を埋め込み。肥料袋を被せ、雨水が浸み込まないようにし、軽く土を乗せ、袋が飛ばないようにする。→ヤーコンの種芋の保存方法

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、翌日、簡単に水洗い。スーパーの買い物籠に入れたままジェット水流をかけて泥落とし。量が少ないから、これでOK。

<2022年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月27日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 ( 1月 8日 収獲)

第3畝 アンデスの雪 (2月12日 収獲)

第4畝 アンデスの乙女 (3月19日 収獲)

第5畝 アンデスの雪 (3月19日 収獲)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2023年3月19日)

<第4回ヤーコン掘り>西から第4畝(アンデスの乙女)

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、今年度産は植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。種芋だけは例年並みの豊作。

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、簡単に水洗い。プラスチックの大箱に入れたままジェット水流をかけ、少しずつ取り出してスーパーの買い物籠に入れ、これもジェット水流をかける。これで、ほとんど泥落しができる。

水洗いした後で計量したところ、1畝全部で13kgとパッとしない出来。不作の原因はまったくもって不明。

なお、種芋は一緒に持ち帰り、明日切り分ける予定。

<2021年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月28日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 (12月20日部分収穫、1月初め残り収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月16日、23日 収獲)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2022年2月28日)

<第4回ヤーコン掘り>西から第4畝(アンデスの乙女)

ここ4年、無肥料・連作栽培しており、昨年までは地上部の生育は芳しくなかったが、今年は、種芋を従前のようなポット苗(芋の大きさは10~20g)ではなく、こぶし大の塊を直植えしたせいで、けっこう生育が良かった。

しかし、2か月前の第2畝(アンデスの乙女)同様、種芋ばかり大きく生育し、食用芋はわずかで、期待外れ。第1畝の「アンデスの雪」は、種芋は例年どおりの大きさで、食用芋は高収穫だったが、「アンデスの乙女」はまるで違うのにビックリ。「アンデスの乙女」は小さい種芋でないとダメなことが分かった。

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、簡単に水洗い。プラスチックの大箱に入れたままジェット水流をかけ、少しずつ取り出してスーパーの買い物籠に入れ、これもジェット水流をかける。これで、ほとんど泥落しができる。

水洗いした後で計量したところ、1畝13株で13.3kgと不作。

なお、種芋は畝の北端に埋め込んで保存→ヤーコンの種芋の保存方法

<2020年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、昨年からアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月末 収獲予定)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末 収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2021年2月28日)

<第4回ヤーコン掘り>西から第4畝(アンデスの乙女)

12月下旬に地上部を全部刈り取り、第3~5畝はビニールシートを被せて冬越ししてあります。

今日(2月28日)第4畝の収穫作業。

ここ4年、無肥料・連作栽培しており、イマイチの生育で、あまり期待できません。

まずは、第4畝の西面に繁茂していた雑草の枯草を鍬で引っ掻いて、半分できている来季第3畝に枯草を寄せ、第4畝の西面の法面の下部を鍬で掘って土を被せます。これで来季第3畝が8割方できあがります。

次に、第4畝の東面に繁茂していた雑草の枯草を鍬で引っ掻いて、第5畝との畝間に寄せ、第4畝の東面の法面の下部を鍬で掘って土を被せます。この箇所を来季第4畝の中心(峰)にします。

続いて、株間の土を東西に均等になるよう鍬で退けます。これで株周りが四角い形で残ります。この作業の間に、長く大きなヤーコン芋が引っかかって姿を見せることがありますが、折れることはないです。これは千切り取っておきます。

今度はビッチュウに持ち替え、株をグイっと掘り起こし(例年)するのですが、今年は出来が悪いので、鍬で十分掘り起こし可能。

芋の付き方が悪くて、やはりたいした収量にはなりそうにないです。なお、芋の形は良型のものが多いものの、ひび割れが散見されました。なお、毎年のことですが、小さなくず芋もけっこうありました。

1株掘る毎に、上部の種芋になる塊から下部の食用芋を千切り取り、食用芋のヒゲ根を手でむしり取る。太いヒゲ根は鎌で切り取り、食用芋は箱に入れる。そして、種芋になる塊から出ている根を鎌でざっと切り取り、これは退けておきます。

切り取った根、凍みた芋(今年は数本あり)、あまりに小さい芋、これらは隣の畝に放る。

<収穫後、すぐに来季の畝づくり>

今季の畝間が来季の畝、という形で、今年は畝を半畝分だけ東にずらします。

よって、まず、西側は来季第3畝で、先ほどの作業で8割方できており、芋掘りした部分の土を半分西に寄せて完成。残り半分の土を東に寄せて、来季第4畝が半分完成。残りは3月半ばに第5畝を掘るときに完成させます。

なお、来季も無肥料(ただし、枯草は堆肥化しますが)での栽培に挑戦。

種芋は、例年、畑で地中保存するのですが、今年は遠方の方に明日送ることにしており、箱に入れて自宅へ持ち帰り。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、食用部の芋は水洗いして、ざっと泥落し。大きなプラスチック桶に2回くぐらせるだけで、ほとんどきれいに泥を落とせます。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、大半を当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

ただし、今回は収穫量が少なかったですから、ジェット水流で泥落しをすることにしました。

ここで計量。15kgはあるなと思ったのですが、16.2kg。平年作の4割。少々さびしいです。無肥料栽培4年目という過酷な条件がきっと影響したのでしょう。

<2019年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月末 収獲予定)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末 収獲予定)

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

(2020年2月24日)

<第4回ヤーコン掘り>西から第4畝(アンデスの乙女)

第1回ヤーコン掘りは12月1日に行い、その後12月22日には地上部を全部刈り取り、第3~5畝はビニールシートを被せて冬越ししてあります。

12月末にヤーコン掘りを予定した第2畝は、地上部を全部刈り取っただけで放置し、年明け後の1月6日に収穫作業を行いました。

次いで第3畝を1月26日に、そして今日(2月24日)第4畝の収穫作業。

2019年の夏もけっこう猛暑でしたが、前年のような酷いことはなく、さほどダメージは受けていませんが、畝の東のほうへ行けば行くほど生育が悪く、その原因は不明です。

なお、ここ3年、無肥料・連作栽培しており、今年生育がいい西から第1畝であっても、従前に比べると地上部の生育は若干見劣りがします。今日掘る第4畝もイマイチの生育で、あまり期待できません。

まずは、第4畝の西面に繁茂していた雑草の枯草を鍬で引っ掻いて、半分できている来季第3畝に枯草を寄せ、第4畝の西面の法面の下部を鍬で掘って土を被せます。これで来季第3畝が8割方できあがります。

次に、第4畝の東面に繁茂していた雑草の枯草を鍬で引っ掻いて、第5畝との畝間に寄せ、第4畝の東面の法面の下部を鍬で掘って土を被せます。この箇所を来季第4畝の中心(峰)にします。

続いて、株間の土を東西に均等になるよう鍬で退けます。これで株周りが四角い形で残ります。この作業の間に、長く大きなヤーコン芋が引っかかって姿を見せることがありますが、折れることはないです。これは千切り取っておきます。

今度はビッチュウに持ち替え、株をグイっと掘り起こし。芋の付き方が悪くて、やはりたいした収量にはなりそうにないです。なお、芋の形は良型のものが多いものの、表皮がゴツゴツしたものもけっこうありました。これは生育が悪かったからでしょう。なお、毎年のことですが、小さなくず芋もけっこうありました。

1株掘る毎に、上部の種芋になる塊から下部の食用芋を千切り取り、食用芋のヒゲ根を手でむしり取る。太いヒゲ根は鎌で切り取り、食用芋は箱に入れる。そして、種芋になる塊から出ている根を鎌でざっと切り取り、これは退けておきます。

切り取った根、凍みた芋(今年は全然なかった)、あまりに小さい芋、これらは別の箱に入れる。このまま畝に放置して、後から畝づくりするときに混ぜ込んでいいと思うも、来季のヤーコンが自家中毒するかもしれないと気になり、これらは、もう一つ先の畝間にばら撒き、1か月間、野ざらしにして枯れさせることにしています。

<収穫後、すぐに来季の畝づくり>

今季の畝間が来季の畝、という形で、今年は畝を半畝分だけ東にずらします。

よって、まず、西側は来季第3畝で、先ほどの作業で8割方できており、芋掘りした部分の土を半分西に寄せて完成。残り半分の土を東に寄せて、来季第4畝が半分完成。残りは2月末に第5畝を掘るときに完成させます。

ところが、昨年の5畝の畝づくりのとき、西のほうは畝間が広く、東のほうは狭くなっており、また、若干、平行四辺形の畑につき、畑の中央部の固定畝(グラジオラス)から東側を一昨年から気持ち扇型の畝配置に変更しつつあり、畝配置の修正に迫られました。

そこで、前回掘るとき、巻き尺を持ち出し、南側の畝幅155cm、北側の畝幅135cmとし、畝の峰に目印の棒を指し、畝配置をかなり修正することにしました。よって、今回の畝づくりで南のほうは若干の位置ずらし、北のほうはほとんど位置変更なしとなりました。

なお、来季も無肥料(ただし、枯草は堆肥化しますが)での栽培に挑戦。

さて、もう一仕事残っています。掘り出した芋のうち、上部の種芋になる塊を畝の北端部分を使って冬越しさせる作業。地面をフラットな状態にし、ここに2段で並べ置き、土をたっぷり掛け、ビニール製肥料袋を乗せて凍み防止措置を取り、軽く土をかけて袋が飛ばないようにしておきます。そして、周りに水たまりができないよう、鍬で溝づくり。

<収獲した芋は水洗い>

自宅に軽トラで運んで、水洗いして、ざっと泥落し。大きなプラスチック桶に2回くぐらせるだけで、ほとんどきれいに泥を落とせます。こうすると日持ちが悪くなると思いますが、大半を当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

ただし、今回は収穫量が少なかったですから、平たいプラスチック桶に入れ、ジェット水流で泥落しをすることにしました。

ここで計量。15kgあってほしいと願うも、計量したら11.5kg。平年作の5割にも届きませんでした。少々さびしいです。無肥料栽培3年目という過酷な条件がきっと影響したのでしょう。

<2018年産>

(2019年1月30日)

2018年産ヤーコン掘りの第1回は、地上部がまだ青々していた11月25日に1畝行いましたが、その後、霜が降り、地上部は凍みて枯れ、これで芋の生長はストップ。12月16日に第2回、12月31日に第3回ヤーコン掘りを行ないました。

そして、年が明け、今日(1月30日)第4回ヤーコン掘りを行ないました。

うちでは、約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年連作しています。

例年7畝の栽培でしたが、一昨年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝(畝幅は約150センチ)とし、今年も同様に6畝としました。

なお、1畝(約10m)に13株(株間約70センチ)の栽培です。

2018年産の作付けは、前年同様2品種ですが、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、アンデスの雪4畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から第1畝 アンデスの雪 (11月末収獲予定)→11月25日

第2畝 アンデスの乙女 (11月末収獲予定)→12月16日

第3畝 アンデスの乙女 (12月末収獲予定)→12月31日

第4畝 アンデスの雪 (1月末収獲予定)→ 1月30日

第5畝 アンデスの雪 (2月末収獲予定)

第6畝 アンデスの雪 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとし、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

そして、毎月下旬に西から1、2畝ずつ掘っていき、3月に掘り終えます。

なお、第4畝からは芋の凍み防止のため、12月16日にビニールシートで覆ってあります。

<今年の第4回ヤーコン掘り:1月30日>

・西から第4列(アンデスの雪)

どの列も例年より全般に非常に育ちが悪いです。原因は、無肥料栽培としたこともありますが、何よりも今夏の例のない猛暑によるダメージが大きいでしょう。枯れるものもけっこうありました。(ただし、この畝は枯れるものはなかったです。)

これでは芋がほとんど採れないと思われたのですが、なんとか12.7kgの収穫がありましたが、平年作の3割強と、みじめなものです。

種芋の生育も、平年よりずっと悪かったです。

<収穫と同時に来季の畝づくり>

第4畝のヤーコンの地上部は12月16日に鎌で刈り取り、これは第5畝との畝間に置いておきました。

第4畝を掘るに当たり、まず、テンワで枯草を畝の両脇に削り落とします。

次に、鍬で畝の片側の法面を掘り進み、ヤーコンの残骸やうっそうと生えていた枯草に土を被せていきます。そして、もう片側の法面を掘り進み、同様に土被せ。

今度は、株間を鍬で両側に土退け。

これよりビッチュウをふるって芋を掘り進めます。

芋を掘り終わったら、片側のみ土をビッチュウで寄せて、今季の畝間が来季の作付け畝となるようにします。

今回、作った畝は、来期の第4畝で、ビッチュウで土移動をさせながら粗整形をしたところです。畝の中央下部には枯草などがたっぷり入りました。

来季も今季と同様に無肥料(ただし、枯草は堆肥化しますが)での栽培に挑戦することにしています。

掘り出した芋のうち上部に塊として付いているのが種芋で、これは、畝を完成させた後、畝の北の端に埋め込み、ビニール製肥料袋を乗せて凍み防止措置を取り、軽く土をかけて袋が飛ばないようにしておきました。

<収獲した芋は水洗い>

収穫量が少なかったので、本日、ジェット水流で泥落し。

豊作のときは、大きなプラスチック桶に2回くぐらせるのですが、これでほとんどきれいに泥を落とせます。水洗いすると、日持ちが悪くなるかと思いますが、大半を、といっても今年は自家消費が半分近いでしょうが、当店のお客様に差し上げるものですから、泥付きだと扱いにくいですし、見た目にも悪いですからね。

2023年産ヤーコン芋の第3回(1畝)収獲 [ヤーコン芋の収穫]

約100平方メートルのヤーコン専用畑で毎年ヤーコンを連作しています。

ずっと7畝の栽培でしたが、2017年から前年作付けの畝間を利用しての作付けにし、1畝減らして6畝としました。さらに2019年から、他の野菜を作付けするため、さらに1畝減らして5畝と縮小しました。

畝幅は約150cm、1畝(約10m)に13株(株間約70cm)の栽培です。

<2023年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年はアンデスの雪4畝、アンデスの乙女1畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月19日 収獲)

第2畝 アンデスの雪 (12月末 収獲予定)→1月2日収穫

第3畝 アンデスの雪 (1月末 収獲予定)→2月17日収穫

第4畝 アンデスの雪 (2月末 収獲予定)

第5畝 アンデスの乙女 (3月中旬収獲予定)

以上の作付けとしており、品種別・畝別の栽培比較をすることとしています。

<第3回ヤーコン掘り:2月17日>西から第3畝(アンデスの雪)

未収穫畝は12月25日に地上部を全部刈り取り、ビニールシートを被せて冬越ししてあります。

今日、第3畝を少々遅れたが収穫作業。

ここ何年か無肥料連作してきたが、不作につき、昨年度産から植え付け時に牛糞堆肥を1株当たり約2リットル入れたものの、出来は散々。1畝約10m、15株ほどの栽培で6.9kgしかなかった。種芋もごく小さい。肥料不足と、猛暑が長かったせいだろう。

畝の北端を掘って種芋を埋め込み。肥料袋を被せ、雨水が浸み込まないようにし、軽く土を乗せ、袋が飛ばないようにする。→ヤーコンの種芋の保存方法

掘ったヤーコンは自宅に持ち帰り、簡単に水洗い。プラスチックの大箱に入れたままジェット水流をかけ、少しずつ取り出してスーパーの買い物籠に入れ、これもジェット水流をかける。

<2022年産>

今は2品種の栽培で、アンデスの雪のほうが評判が良く、種芋や苗を皆さんに差し上げるために、今年もアンデスの雪3畝、アンデスの乙女2畝の栽培としました。

西から 第1畝 アンデスの雪 (11月27日 収獲)

第2畝 アンデスの乙女 (12月末収穫予定が1月8日収穫)

第3畝 アンデスの雪 (1月末収獲予定が2月12日収穫)

第4畝 アンデスの乙女 (2月末 収獲予定)